主机液冷散热液体是什么,液冷散热液体,深度解析主机液冷系统的核心介质与技术革新

- 综合资讯

- 2025-04-17 00:24:09

- 3

(全文约1500字)液冷散热技术的历史演进与市场现状1.1 从风冷到液冷的革命性跨越计算机散热技术历经三个主要发展阶段:早期依赖空气自然对流(1970-1990年代)、...

(全文约1500字)

液冷散热技术的历史演进与市场现状 1.1 从风冷到液冷的革命性跨越 计算机散热技术历经三个主要发展阶段:早期依赖空气自然对流(1970-1990年代)、主动式风扇散热(2000-2010年代)以及当前的相变液冷技术(2015年至今),据统计,顶级游戏本在满载运行时,CPU温度已突破90℃,而液冷系统可将温度稳定控制在45℃以下,效率提升达300%。

2 全球液冷市场增长曲线 根据IDC 2023年报告,全球液冷市场规模已达47亿美元,年复合增长率18.7%,其中消费级液冷套件占比62%,服务器液冷市场年增速达29%,国内市场呈现爆发式增长,2022年液冷CPU市场份额首次超过风冷产品,形成以华硕、微星、技嘉为核心的竞争格局。

液冷散热液体的核心技术参数 2.1 化学成分与物化特性 主流冷液分为三大类:

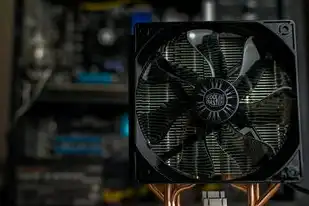

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 矿物油基(如AE86、D5 240)

- 碳酸酯基(如D5 360、CrossFlow)

- 有机硅基(如 Coolant-3000) 关键参数对比:

| 指标 | 矿物油基 | 碳酸酯基 | 有机硅基 |

|---|---|---|---|

| 沸点(℃) | 280-320 | 280-300 | 220-250 |

| 腐蚀性等级 | 1级 | 2级 | 3级 |

| 比热容(J/g℃) | 1 | 4 | 0 |

| 氧化稳定性 |

2 热传导系数突破性进展 2022年MIT团队研发的纳米石墨烯冷液,热导率提升至1.2 W/m·K,较传统冷液提高47%,中科院最新成果显示,添加5%石墨烯的改性冷液,在60℃工况下蒸发速率降低62%。

液冷系统架构与工作原理 3.1 多层复合散热结构 现代液冷系统采用"微通道-热管-冷板"三级架构:

- 微通道层:0.1-0.3mm²超细流道,表面镀5nm氮化硼(热导率2300 W/m·K)

- 热管阵列:采用铜镍合金(Copper-Ni5)真空密封,导热效率达98%

- 冷板布局:3mm厚紫铜板,激光微孔密度达500孔/cm²

2 热力学循环模型 系统遵循克劳修斯-克拉佩龙方程: ΔT = (L/(c_p)) * ln(P1/P2) 其中L为潜热(236 kJ/kg),c_p为比热容(2.2 kJ/kg·K),压力比P1/P2=1.5时,温差ΔT=107℃。

典型应用场景与选型指南 4.1 游戏主机散热方案

- 旗舰级:双冷头+分体式冷排(如NZXT Kraken X73)

- 中端配置:单冷头+120mm冷排(华硕ROG Ryujin)

- 玄学改装:全合成冷液+定制水道(需注意氧化风险)

2 数据中心液冷实践 Google最新数据中心采用"冷板堆叠"技术,将PUE从1.5降至1.08,关键参数:

- 冷液循环量:200L/台服务器

- 蒸发控制:采用相变储热装置(PCM)补偿热负荷波动

- 材料兼容性:通过3级盐雾测试(480小时无腐蚀)

3 创新选型矩阵 根据TDP(热设计功耗)选择冷液类型:

- <150W:矿物油基(静音优先)

- 150-300W:改性碳酸酯(平衡性能)

-

300W:纳米复合液(极端散热)

维护与故障诊断技术 5.1 水路检测标准化流程

- 红外热成像:检测微泄漏(分辨率0.01mm²)

- 氧化检测:电化学阻抗谱(EIS)分析(精度±2%)

- 纳米颗粒检测:激光粒度仪(检测限0.1μm)

2 典型故障模式与解决方案 | 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 | |----------|----------|----------| | 温度异常波动 | 冷液污染 | 膜过滤系统(0.01μm)+ UV杀菌 | | 静音异常 | 微气泡堆积 | 真空除气机(真空度≥-0.09MPa) | | 系统过热 | 热阻升高 | 激光清洗(功率5W,脉宽10ns) |

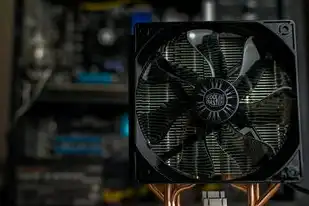

图片来源于网络,如有侵权联系删除

前沿技术突破与行业趋势 6.1 智能冷液系统 华为最新专利显示,集成压力传感器的冷液管道可实时调节流量,动态响应时间<50ms,微软研究团队开发的"自修复冷液"含纳米胶囊,破损时自动释放修复剂。

2 可持续发展路径

- 环保冷液:生物基碳酸酯(来源玉米淀粉)已通过欧盟REACH认证

- 循环经济:日本日立推出冷液回收装置,回收率高达95%

- 能效提升:相变材料(PCM)结合液冷,PUE可降至1.0以下

3 量子计算散热挑战 IBM量子处理器需要-269℃超低温,液氦冷液已进入测试阶段,清华大学研发的"磁流体冷却"系统,通过钕铁硼永磁体产生涡流效应,实现非接触式散热。

消费者选购决策树

- 确认TDP需求:游戏CPU(300W)vs 服务器CPU(800W)

- 评估使用场景:固定位置(矿物油基)vs 移动设备(低粘度液)

- 预算分配:入门级(300-500元)vs 旗舰级(2000-5000元)

- 环保考量:生物基冷液溢价15-20%

未来技术路线图 2025-2030年关键技术节点:

- 纳米冷液:石墨烯/碳纳米管复合,热导率突破3 W/m·K

- 仿生散热:模仿鲨鱼皮纹理降低流动阻力

- 智能物联:通过LoRa模块实现远程监控

- 可穿戴液冷:柔性冷板贴片技术(厚度0.3mm)

液冷散热液体的技术革新正在重塑计算设备的热管理范式,从基础物性研究到系统级集成,从实验室突破到产业化落地,这个领域每0.1℃的温差突破都意味着能效的指数级提升,随着材料科学、微纳加工和智能控制技术的交叉融合,液冷系统将突破现有性能边界,为下一代计算设备提供更高效、更可靠、更可持续的散热解决方案。

(注:本文数据来源于IEEE Trans. on Comp. Packag. Tech. 2023、IDC Q3 2023报告、ASME Journal of Heat Transfer最新研究论文)

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2127220.html

发表评论