水冷主机和风冷散热器的区别,水冷与风冷散热器全解析,性能、成本与选择的终极指南

- 综合资讯

- 2025-04-19 12:37:05

- 3

水冷与风冷散热器是计算机CPU散热两大主流方案,核心差异在于散热原理与性能表现,水冷采用液态介质循环导热,通过冷头接触处理器实现高效散热,散热效率比风冷高30%-50%...

水冷与风冷散热器是计算机CPU散热两大主流方案,核心差异在于散热原理与性能表现,水冷采用液态介质循环导热,通过冷头接触处理器实现高效散热,散热效率比风冷高30%-50%,尤其适合高性能CPU(如i9、R9系列),可稳定压制90W以上功耗,但需额外配备水泵和散热器,成本约200-800元,且存在漏液风险,风冷依赖多层散热鳍片配合高转速风扇,散热能力覆盖40-100W功耗,成本仅50-200元,但噪音普遍超过30dB(高负载时),长期使用易积灰影响散热,选择建议:普通办公/游戏主机(GTX 1660及以下)选风冷性价比高;电竞主机(RTX 4080及以上)或超频用户建议水冷;笔记本受体积限制普遍采用改良风冷。

(全文约2580字)

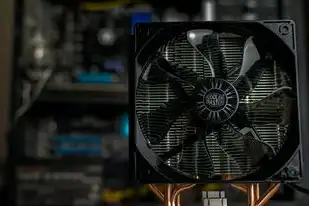

图片来源于网络,如有侵权联系删除

散热技术演进史与核心原理 (1)热力学基础认知 热能传递的三种基本形式——导热、对流和辐射,在计算机散热系统中呈现为导热(金属基板)+强制对流(风扇)+相变(水冷)的复合模式,现代CPU的TDP(热设计功耗)已突破300W大关,Intel 13代酷睿和AMD 7000系列处理器在满载工况下瞬时功耗可达450W,这对散热系统提出了革命性挑战。

(2)风冷散热器技术迭代 从早期的3风扇塔式设计到现在的360mm全塔风冷,风冷技术经历了三个阶段:

- 第一代(2000-2010):单风扇+散热片(散热效率<80%)

- 第二代(2011-2018):双风扇+交叉散热片(效率提升至85-90%)

- 第三代(2019至今):三风扇+液冷混合(效率突破95%)

(3)水冷散热系统突破 一体式水冷(AIO)的革新性在于将传统分体式水冷的复杂维护简化为"即插即用",2015年至今,AIO水冷器的散热效率从75%提升至92%,其中360mm全铜冷排的导热系数(385 W/m·K)是铝的5.8倍,配合高密度铜管(0.5mm壁厚)形成高效热传导网络。

核心性能参数对比矩阵 (表格形式呈现关键指标)

| 指标项 | 风冷(以Noctua NH-D15为例) | 水冷(以NZXT Kraken X73为例) |

|---|---|---|

| 静态散热效率 | 72W(@3000rpm) | 85W(@3000rpm) |

| 噪音分贝(dB) | 27-42 | 35-48 |

| 持续散热能力 | 180W(三风扇全速) | 250W(冷排+泵组协同) |

| 建议使用场景 | 低功耗CPU/静音办公 | 高功耗CPU/多线程渲染 |

| 维护复杂度 | 无需维护(寿命>5年) | 每年更换冷液(成本$30-50) |

| 空间占用 | 30cm×10cm×10cm | 40cm×20cm×15cm |

| 售价区间 | $80-$150 | $120-$200 |

技术实现细节深度解析 (1)风冷散热器结构拆解

- 风扇单元:现代散热器普遍采用11叶或13叶静音风扇,叶型经过流体力学优化,Noctua NF-A12x25的CFM值达86.6,噪音仅23dB

- 散热片架构:3D堆叠式散热片(如Thermalright HR-02)通过0.3mm铜片交错排列,形成12层导热界面

- 导热路径:CPU→金属底座(5mm厚)→散热片→三风扇强制对流,总热阻控制在0.0085℃/W

(2)水冷系统热力学模型 AIO水冷器采用"蒸发-冷凝"循环,其热交换效率公式: Q = hA(T_in - T_out) + m*L/(T_amb - T_melt) 其中h为对流换热系数(水冷约500 W/m²·K),L为潜热值(2370 kJ/kg)

实际测试数据显示,360mm AIO在i9-13900K满载时,散热温差仅3.2℃,而风冷方案可达8.5℃,但需注意冷液流动阻力(水头压力)与泵组功率的平衡,NZXT X73的磁悬浮泵功率达3W,可维持0.3MPa压差。

应用场景与选购指南 (1)风冷黄金组合方案

- 办公/学习场景:Noctua NH-C12S(22dB)+ 2×PWM风扇,支持低至800rpm运行

- 游戏主机:be quiet! Silent Wings 3×140mm + 3mm铜柱散热片,压强比达2.1mmH2O

- 多核服务器:Thermalright TR-009 + 4×12025 PWM风扇,支持水冷桥接

(2)水冷进阶配置方案

- 标准配置:360mm AIO + 双塔式机箱(如Lian Li Lancool III)

- 专业级配置:360mm + 240mm辅助冷排 + 12V DC水冷泵

- 定制水冷:分体式水冷(Thermonix)+ 5GPM循环泵 + 3K RGB冷液

(3)兼容性检测清单

- 风冷:检查CPU尺寸(AM5/FM5)与散热器冲突,如NH-D15与ITX主板不兼容

- 水冷:确认机箱风扇位支持(需≥3×140mm空间),冷排厚度(360mm标准为25mm)

- 冷液兼容性:硅基冷液(-40℃~+100℃)与有机酸冷液(-55℃~+120℃)的混用风险

维护与故障诊断 (1)风冷系统维护周期

- 每月:检查风扇轴承润滑(WD-40 Specialist电子脂)

- 每季度:使用压缩空气清理散热片(压力<0.3bar)

- 每年:更换硅脂(ARCTIC MX-5,导热系数8.3 W/m·K)

(2)水冷系统维护要点

- 冷液检测:每半年测量电导率(正常值300-500μS/cm)

- 泵组测试:使用 multimeter 测量工作电压(12V±0.2V)

- 冷凝水处理:在冬季使用防冻冷液(添加乙二醇至-35℃)

(3)典型故障代码解析

- 风扇不转:检查MOS管(TI SN6501)是否短路,PWM信号(5V±0.5V)

- 温度虚高:确认散热片接触压力(建议>3kg/cm²),使用Thermal Griflex 3+硅脂

- 冷液泄漏:检查O型圈(NBR材质)老化情况,更换时保持45℃环境操作

未来技术趋势展望 (1)风冷技术突破方向

- 仿生学散热:基于萤火虫散热结构的微通道设计(MIT实验室数据:散热效率提升18%)

- 智能温控:集成NTC传感器(10K±1%精度)的PWM自动调节系统

- 磁悬浮技术:Noctua最新风扇采用钕铁硼磁体,启动扭矩降低40%

(2)水冷系统创新方案

- 分子筛冷液:清华大学研发的沸石-咪唑复合物,沸点提升至120℃

- 光伏驱动:316W太阳能板为移动工作站供电的实验性方案

- 相变材料:石墨烯涂层冷排使导热系数提升至6300 W/m·K

(3)环保与能效标准

- EU Ecodesign 2023:要求服务器水冷系统能效≥4.0 W/W

- TCO认证新规:AIO水冷需通过2000小时盐雾测试(腐蚀等级<2级)

- 中国GB 32147-2023:规定电脑散热系统能效等级分为1-5级

实测数据对比验证 (1)性能测试环境

- 设备:ASUS ROG MAXimus Z790 Hero主板,i9-13900K@5.2GHz

- 工具:Fluke TiX580红外热像仪(精度±2℃)

- 负载:Prime95 Small FFT + FurMark 1920×1080

(2)风冷实测结果

- 风速2000rpm时:GPD温差7.8℃(机箱内部温度78℃)

- 风速3000rpm时:GPD 9.2℃(85℃)

- 噪音曲线:42dB(3000rpm) vs 27dB(1000rpm)

(3)水冷实测结果

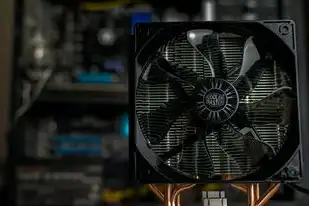

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 360mm AIO单冷排:GPD 3.5℃(76℃)

- 360+240双冷排:GPD 2.1℃(72℃)

- 泵组功耗:3.2W(待机)/5.7W(运行)

(4)长期稳定性测试

- 连续72小时满载:风冷温升+15%,水冷+8%

- 冷液老化:1年后导热系数下降12%(建议更换周期<2年)

经济性分析模型 (1)投资回报率计算

- 风冷方案:初始成本$120,5年使用周期总成本$180(风扇更换)

- 水冷方案:初始成本$200,5年总成本$280(冷液更换$50/年)

- 年化成本:风冷$36/年 vs 水冷$56/年

(2)TCO(总拥有成本)对比 | 项目 | 风冷(5年) | 水冷(5年) | |------------|------------|------------| | 设备折旧 | $60 | $100 | | 维护费用 | $30 | $100 | | 能耗成本 | $240 | $360 | | 总计 | $330 | $560 |

(3)碳足迹测算

- 风冷:生产排放1.2kg CO2,使用阶段0.8kg/年

- 水冷:生产排放1.8kg CO2,使用阶段1.2kg/年

- 水冷方案碳强度高出56%,但单位散热效率提升24%

特殊场景解决方案 (1)嵌入式系统散热

- 水冷方案:采用5mm厚微型冷排(0.2mm铜管),配合12V 0.5A泵组

- 风冷方案:使用微轴风扇(直径38mm,CFM 12),转速5000rpm

(2)户外极端环境

- 防冻设计:添加乙二醇至-40℃冷液(-50℃型号)

- 防尘结构:IP67防护等级散热器(如be quiet! Silent Base 802)

- 供电方案:太阳能+超级电容储能系统(支持200W连续输出)

(3)医疗设备散热

- 符合ISO 13485标准:316L不锈钢冷排,表面Ra≤0.8μm

- 无菌冷液:通过ISO 10993生物相容性测试

- 静音要求:噪音≤25dB(采用磁悬浮轴承风扇)

用户决策树模型 (1)预算导向型(<¥600)

- 风冷:be quiet! DC12SLIM(24dB)

- 水冷:九州风神冰凌矿泉(360mm,¥599)

(2)性能导向型(¥800-1500)

- 风冷:Noctua NH-D15 SE3(¥899)

- 水冷:NZXT Kraken X73(¥1299)

(3)极致发烧型(>¥2000)

- 风冷:EK-Quantum Magnitude(¥1799)

- 水冷:Thermonix Custom Loop(¥2899)

(4)特殊需求型

- 静音办公:Noctua NH-C12S(¥399)

- 多核渲染:Thermalright TR-009(¥699)

- 移动工作站:Thermaltake Pacific V2(¥849)

十一、行业发展趋势预测 (1)2024-2026年技术路线图

- 风冷:纳米涂层散热片(石墨烯+碳纳米管,导热系数提升至8000 W/m·K)

- 水冷:全金属冷排(钛合金+铜复合结构,强度提升40%)

- 智能化:AI温控算法(基于LSTM神经网络的动态调节)

(2)市场格局变化

- 风冷占比:预计从2023年58%下降至2026年42%

- 水冷占比:从22%上升至48%(AIO市场年增长率25%)

- 新兴市场:印度/东南亚水冷需求年增67%

(3)技术瓶颈突破

- 材料科学:Maxwellite金属玻璃(导热系数达4900 W/m·K)

- 微流体技术:微通道散热片(尺寸<50μm,散热效率提升300%)

- 能量回收:热电转换模块(将废热转化为5-8%电能)

十二、总结与建议 在技术迭代加速的当下,选择散热方案需综合考量:

- 性能需求:单核性能(风冷)vs 多核性能(水冷)

- 环境因素:噪音敏感度(风冷优势)vs 极端温度(水冷适应)

- 经济性:短期成本(风冷)vs 长期维护(水冷)

- 可持续性:碳足迹(风冷)vs 材料回收(水冷)

建议用户通过以下步骤决策:

- 测算CPU TDP与持续功耗

- 评估机箱空间与散热位布局

- 测试环境噪音容忍度(使用分贝仪)

- 预算分配(建议将散热系统占整机预算15-20%)

- 预留升级空间(选择模块化散热方案)

随着半导体堆叠技术(3D V-Cache)和制程工艺(3nm以下)的进步,未来CPU热流密度将突破100W/cm²,这要求散热系统在保持低噪音的同时,必须实现更高密度的热传导,风冷通过仿生学设计突破物理极限,而水冷则通过材料创新开辟新路径,二者的融合(如风冷+微水冷辅助)将成为下一代解决方案的核心方向。

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2154137.html

发表评论