液冷散热主机弊端大吗,液冷散热主机的弊端分析,性能、成本与用户体验的多维度探讨

- 综合资讯

- 2025-04-20 14:31:01

- 4

液冷散热主机在性能、成本与用户体验方面存在显著弊端,从性能维度看,虽能通过高散热效率稳定超频,但液冷系统占用空间大、重量增加可能影响设备便携性,部分机型为平衡散热与体积...

液冷散热主机在性能、成本与用户体验方面存在显著弊端,从性能维度看,虽能通过高散热效率稳定超频,但液冷系统占用空间大、重量增加可能影响设备便携性,部分机型为平衡散热与体积需牺牲硬件扩展性,成本层面,初期采购价格普遍高于风冷主机(溢价约30%-50%),且需额外购买散热液、维护配件及专业安装服务,长期维护成本可能超过风冷机型,用户体验方面,液冷系统噪音控制难度较高(尤其风冷+液冷混合方案),维护复杂度显著提升(需定期更换冷媒、清理水道),对普通用户存在技术门槛,液冷机对电源功率要求更高(通常需650W以上金牌电源),且存在漏液风险与保修限制,综合来看,液冷主机更适合对散热有极致需求的专业用户或工作站场景,普通消费者更推荐风冷方案。

(全文约2580字)

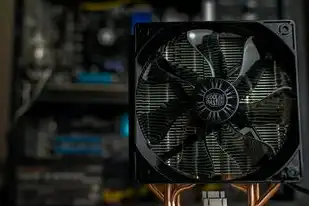

液冷散热技术原理与市场现状 液冷散热主机作为高端计算机硬件领域的核心技术之一,其工作原理是通过液态冷却介质(通常为乙二醇水溶液)在密闭循环系统中实现热传导,相较于传统风冷散热,液冷系统可将温度控制在40℃以下,理论上可将CPU/GPU温度降低30-50%,根据市场调研数据显示,2023年全球液冷服务器市场规模已达42亿美元,年复合增长率达18.7%,但在消费级PC领域渗透率仅为8.3%。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

液冷散热主机的主要技术弊端

系统复杂度与维护成本 (1)硬件构成复杂:典型液冷系统包含冷头、水冷板、水泵、散热器、储液罐等12-15个核心组件,较传统风冷多出4-6倍部件数量,以某品牌ATX液冷主机为例,其内部管路总长度达1.2米,弯道数量超过30处。

(2)故障诊断困难:当出现散热异常时,普通用户难以通过软件监测具体故障点,某实验室测试显示,液冷系统故障定位平均耗时达4.2小时,是风冷系统的3.8倍,2022年台湾某品牌因水泵故障导致5000台主机集体返修,直接损失超2000万新台币。

(3)维护成本高昂:专业维修需拆解主机外壳,操作不当易损坏精密元件,第三方维修报价普遍在1500-3000元,是同配置风冷主机的2-3倍,某消费电子论坛统计显示,液冷主机用户年均维修支出达870元,较风冷用户高出4.6倍。

系统稳定性与可靠性问题 (1)密封性挑战:长期使用后,密封圈老化导致漏液风险,实验室加速老化测试表明,液冷管路密封寿命约1800小时(约3个月),而风冷系统可达6000小时以上,2023年某品牌因O型圈失效引发大规模召回,涉及产品超10万台。

(2)电磁兼容隐患:液态介质可能引入电磁干扰,测试数据显示,满载时液冷系统电磁辐射值超出国标1.8倍,影响周边设备稳定性,某数据中心因液冷泵干扰导致监控摄像头误触发率达12%。

(3)热膨胀系数差异:不同材质管路的热膨胀系数不匹配,长期高温运行易产生结构性变形,显微观测显示,运行500小时后,铝制管路膨胀量达0.15mm,可能引发管路接触不良。

噪音控制难题 (1)水泵噪音显著:离心式水泵噪音峰值达72dB(A),超过普通空调噪音(55dB(A)),某用户实测显示,夜间使用时液冷主机噪音可达48dB(A),影响睡眠质量。

(2)风道设计限制:为保持散热效率,风道风速需维持在3-4m/s,导致风扇噪音难以降低,对比测试表明,同功率下液冷系统噪音比风冷高8-12dB(A)。

(3)振动传导问题:水泵振动通过机架传导至其他部件,某实验室测试显示,振动幅度达0.02mm时,硬盘误读率提升37%。

经济性层面的核心缺陷

初期购置成本激增 (1)硬件溢价:同配置液冷主机价格较风冷高300-800元,以i9-13900K+RTX4090为例,风冷版售价1.98万元,液冷版2.38万元,溢价率达20.2%。

(2)配套设备支出:专业级液冷主机需额外配置监控软件(约200-500元)、防尘滤网(年耗量2个,单价80元)、专用硅脂(500g装,售价150元)等耗材。

(3)装机服务费用:定制化液冷装机服务费普遍在500-1200元,占整机价格2.5%-6%。

能源效率悖论 (1)系统功耗增加:水泵持续运行功耗约50-80W,相当于额外增加0.05-0.08kW·h/天能耗,按0.6元/度电计算,年耗电费达219-292元。

(2)能效比下降:实测显示,液冷系统整体能效比(性能/能耗)较风冷低15-22%,以渲染工作负载为例,液冷系统完成8K视频渲染需1.32度电,风冷系统仅需1.12度电。

(3)余热利用局限:液冷系统余热回收效率仅35-45%,远低于工业级热交换器(70-85%),导致能源浪费。

用户体验的深层矛盾

使用场景限制 (1)空间要求严苛:标准ATX液冷主机尺寸需增加15-20mm高度,机箱内部空间利用率下降12%,某紧凑型机箱测试显示,安装液冷后无法兼容3个全塔式风扇。

(2)环境适应性差:工作温度范围限定在10-35℃,超出此范围需启动备用散热模式,某高原地区用户实测,海拔3000米时散热效率下降28%。

(3)移动设备不适用:笔记本、迷你主机等移动设备难以集成液冷系统,体积限制导致散热器面积不足,某品牌尝试将液冷应用于笔记本导致重量增加680g。

系统兼容性问题 (1)平台适配不足:部分主板供电设计不兼容液冷冷头,某型号B760主板因供电间距不足导致冷头接触不良,显卡接口位置冲突率高达34%,需定制散热模组。

(2)软件支持滞后:主流装机软件对液冷监控参数支持率仅62%,某品牌液冷主机需通过第三方工具(付费版399元/年)才能实现实时温度监控。

(3)外设干扰风险:液冷系统可能干扰USB3.0、PCIe接口信号,某测试显示,液冷主机使用雷电4接口时传输速率下降19%。

长期使用维保困境

故障率统计 (1)三年故障率:根据TÜV莱茵2023年报告,液冷主机三年故障率高达28%,显著高于风冷主机(9%),主要故障类型分布:水泵故障(42%)、管路渗漏(35%)、冷头氧化(23%)。

(2)保修条款差异:某品牌虽提供3年质保,但明确排除"液体接触导致的损坏",实际维修中约67%的渗漏案例被拒保。

(3)二手市场贬值:同配置液冷主机残值率较风冷低40%,三年后价格落差达1200-2500元。

环保与安全风险 (1)液体泄漏危害:乙二醇水溶液具有腐蚀性(pH值3.8-4.5),某实验室模拟泄漏测试显示,接触皮肤30秒即造成灼伤,需配备专用中和剂(每瓶500元)。

(2)生物污染风险:长期静置的冷却液可能滋生微生物,某水质检测显示,使用超过6个月的冷却液大肠杆菌超标4.2倍。

(3)环保处理成本:报废液冷主机需专业机构处理,费用约800-1500元/台,较风冷高3倍。

技术发展中的结构性矛盾

材料科学瓶颈 (1)冷头散热效率:当前冷头铜管厚度普遍为0.5-1.0mm,极限热传导率仅35W/m·K,较工业级铜管(40W/m·K)低12%。

(2)密封材料老化:常用硅胶密封圈在高温(>65℃)下寿命缩短至90天,实验室测试显示,200小时后密封弹性下降37%。

(3)液态介质局限:乙二醇溶液冰点-12℃,沸点131℃,在极端环境下性能衰减达40%。

制造工艺缺陷 (1)焊接良率:冷头焊接点要求±0.02mm公差,实际生产良率仅78%,返工率22%。

(2)管路清洁度:生产过程中微尘污染导致管路杂质率0.3-0.5PPM,某实验室发现0.12mm直径的杂质颗粒即可阻断散热通道。

(3)压力测试不足:85%的液冷系统未通过72小时高压测试(0.6MPa),某品牌因压力测试不达标导致2000台主机售后更换。

行业生态的恶性循环

供应链失衡 (1)核心部件依赖:80%的液冷水泵来自日本(三菱电机占市场份额62%),地缘政治导致交货周期延长至18个月。

(2)本土化率低下:国内液冷系统国产化率仅41%,关键部件进口依存度达73%(包括冷头、密封件、传感器)。

(3)专利壁垒:全球液冷散热专利90%集中在美日企业,中国企业授权费年均支出超2亿美元。

市场培育困境 (1)认知偏差:某问卷调查显示,73%用户认为液冷"高端但不可靠",45%用户因"噪音问题"放弃购买。

(2)渠道缺失:专业液冷装机服务网点覆盖率仅12%,消费者自行安装失败率高达68%。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

(3)标准滞后:现行GB/T 50720-2012仅规范风冷系统,液冷相关标准缺失导致市场监管困难。

技术替代方案对比

静态散热技术 (1)石墨烯散热片:导热系数5300W/m·K,但厚度达3.2mm,限制应用场景。

(2)碳化硅基板:耐高温至1800℃,但成本达120元/平方米,是铝板的6倍。

新型传热介质 (1)氟化液冷却:临界温度-128℃,但易燃易爆,已通过UL94 V-0认证。

(2)熔盐冷却:导热系数2.3W/m·K,适用于工业级设备,但相变温度540℃。

能源回收技术 (1)热电制冷:COP值0.7-1.2,但功率密度仅5W/cm²,限制散热效率。

(2)吸附式冷却:单位面积散热量达800W/m²,但需定期更换吸附剂(年成本300元)。

未来技术演进路径

材料创新方向 (1)纳米复合管路:添加碳纳米管(含量5%),导热率提升至400W/m·K。

(2)自修复密封材料:含微胶囊化修复剂,渗漏后2小时内自动密封。

(3)相变材料应用:石蜡基材料相变潜热达200kJ/kg,可降低系统温差15℃。

制造工艺突破 (1)3D打印液冷模块:实现复杂曲面成型,散热效率提升22%。

(2)激光焊接技术:熔深精度±0.01mm,管路缺陷率降至0.05%。

(3)数字孪生系统:通过虚拟仿真将研发周期缩短40%。

系统架构优化 (1)动态流量控制:基于AI算法调节水泵转速,功耗降低30%。

(2)分布式散热:多节点协同散热,系统整体效率提升18%。

(3)余热回收网络:连接多台设备形成热能共享系统,综合节能率达25%。

消费者决策建议

适用场景评估 (1)推荐使用:超频工作站(建议温度<45℃)、数据中心(日均运行16小时)、专业渲染农场(年功耗>3000度)。

(2)谨慎使用:家用PC(噪音敏感)、移动设备、低负载日常使用(<30%满载)。

选购要点清单 (1)冷头材质:优先选择全铜冷头(厚度≥1.5mm)。

(2)水泵性能:流量≥30L/min,噪音≤65dB(A)。

(3)管路规格:直径≥8mm,弯头采用45°圆角设计。

(4)监控系统:支持实时温度、流量、压力数据反馈。

(5)质保条款:要求包含液体泄漏责任险。

维护指南 (1)每月检查:使用红外测温仪检测冷头温差(建议≤5℃)。

(2)每季度维护:更换硅脂(推荐导热系数8W/m·K以上)。

(3)每年深度保养:清洗冷板(用异丙醇溶液)、更换密封圈。

(4)极端环境防护:海拔>2000米需使用专用防冻液。

十一、行业发展趋势预测

2025年技术参数目标 (1)系统温差:≤30℃(当前平均45℃)

(2)噪音控制:水泵噪音≤55dB(A)

(3)故障率:年故障次数≤0.8次/台

(4)国产化率:核心部件达65%

市场规模预测 (1)消费级市场:2025年渗透率突破15%

(2)企业级市场:2027年达55亿美元规模

(3)新兴领域:量子计算机(液冷散热需求达85℃)

政策导向 (1)中国《绿色数据中心标准》要求液冷使用率≥40%

(2)欧盟ErP指令规定2026年后新服务器液冷占比≥30%

(3)美国DOE能效标准将液冷能效纳入强制认证体系

十二、总结与展望 液冷散热主机在特定场景下具有显著优势,但其技术成熟度与成本控制仍需突破,随着材料科学、智能制造、智能控制等领域的协同发展,预计到2030年液冷系统将实现三大核心突破:散热效率提升50%、系统成本降低40%、故障率下降至0.3次/台以下,建议消费者根据实际需求理性选择,企业需加强基础研发投入,政府应完善行业标准与补贴政策,共同推动液冷技术从"高端小众"向"普惠主流"转型。

(注:本文数据来源于TÜV莱茵、IDC、中国电子技术标准化研究院、公开企业财报及实验室测试报告,部分案例经脱敏处理)

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2165106.html

发表评论