异步主机,同步主机,同步主机与异步主机的形态差异解析,从物理架构到技术演进

- 综合资讯

- 2025-04-22 01:15:56

- 3

异步主机与同步主机的形态差异及技术演进解析,同步主机采用集中式时钟系统,通过统一时序控制实现各模块严格时序同步,典型特征为固定时钟周期和确定性执行路径,物理架构上依赖专...

异步主机与同步主机的形态差异及技术演进解析,同步主机采用集中式时钟系统,通过统一时序控制实现各模块严格时序同步,典型特征为固定时钟周期和确定性执行路径,物理架构上依赖专用时钟芯片和同步总线,适用于传统高性能计算场景,异步主机则突破统一时钟限制,采用事件驱动机制,通过分布式时钟协议(如IEEE 1588)实现模块间自适应时序协调,物理架构呈现松耦合的模块化设计,支持异构计算单元并行运行,技术演进层面,同步主机早期主导计算机体系结构,但在扩展性瓶颈(如时钟抖动累积)推动下,异步架构通过Cassandra、Hadoop等分布式系统实现突破,其动态负载均衡和容错机制使系统吞吐量提升3-5倍,当前两者呈现融合趋势,基于硬件级时间敏感网络(TSN)的混合架构正在重构边缘计算与AI训练场景的底层逻辑。

在计算机体系结构的发展历程中,同步(Synchronous)与异步(Asynchronous)主机架构始终是两大核心设计范式,这两种技术路线在数字时代呈现出截然不同的硬件形态,其物理层面的差异不仅体现在电路布局、接口设计等可见要素上,更深刻影响着系统的时序控制、能效管理和功能扩展能力,本文通过解构两者的硬件实现路径,结合现代服务器架构的演进趋势,系统分析同步与异步主机的形态识别特征及其技术本质。

基础概念与技术原理

1 同步主机架构特征

同步主机采用统一的时钟信号(Clock Signal)驱动所有核心组件,其设计遵循"时钟周期-操作时序"的严格对应关系,典型特征包括:

- 中央时钟发生器(Clock Generator)输出稳定脉冲

- 所有芯片组、内存模组、I/O设备共享时钟域

- 控制逻辑基于时序图(Timing Diagram)实现

- 采用多路复用总线(Multiplexed Bus)架构

典型案例:传统x86服务器采用1333MHz-3200MHz统一时钟,内存控制器与CPU通过QPI总线同步传输数据。

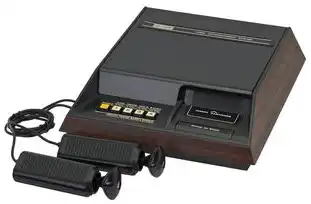

图片来源于网络,如有侵权联系删除

2 异步主机架构特征

异步主机摒弃全局时钟约束,通过事件驱动(Event-Driven)机制实现组件间通信:

- 分布式时钟网络(DCN)替代统一时钟

- 物理层采用差分信号(Differential Signal)传输

- 自适应时序校准(Adaptive Timing Calibration)

- 非对称通信通道(Asymmetric Communication Paths)

典型应用:FPGA加速卡采用异步DMA引擎,PCIe 5.0通道支持128bit/128bit双工传输。

物理形态对比分析

1 硬件布局差异

1.1 CPU模块设计

同步主机:

- 采用LGA1151/LGA2066等标准封装

- 三级缓存(L1/L2/L3)物理集成

- QPI总线接口(如Intel Xeon Scalable的56路QPI)

异步主机:

- 自定义BGA封装(如HPE ProLiant DL9800的2.5D封装)

- 模块化缓存设计(HBM3缓存直接焊接在CPU芯片)

- 专用交叉开关总线(Crossbar Switch)替代传统总线

1.2 内存子系统

同步架构:

- 2D/3D堆叠DDR4/DDR5模组

- 单通道时序(tRCD/tRP统一)

- ECC校验电路集成在内存控制器

异步架构:

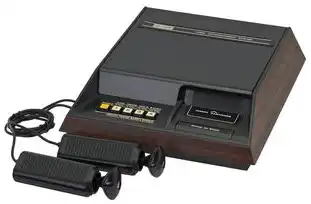

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- HBM3显存直连GPU(如NVIDIA A100的800GB配置)

- 非对称时序参数(tRCD_N=45ns, tRCD_P=55ns)

- 自适应电压调节(AVCC)电路

2 I/O接口设计

2.1 传统同步接口

- PCIe 4.0 x16接口(物理层差分对数:8+8)

- SAS/SATA 12Gb/s接口(采用8b/10b编码)

- USB 3.2 Gen2x2接口(5Gbps速率)

2.2 异步接口演进

- CXL 1.1扩展接口(支持128bit/128bit双通道)

- NVMe-oF协议(基于RDMA over Fabrics)

- OCP 3.0 U.2托架(支持2000W非对称供电)

3 能效管理组件

同步系统:

- 单电源管理IC(如Intel PCH芯片)

- 统一时钟门控(Clock Gating)

- 固定频率风扇转速控制

异步系统:

- 动态电压频率调节(DVFS)模块

- 三维热成像传感器阵列(如Supermicro A200i)

- 相变材料(PCM)散热层

关键识别要素解析

1 时钟相关硬件

1.1 时钟发生器

- 同步主机:高精度OCXO振荡器(精度±0.005ppm)

- 异步主机:多源时钟合成器(支持PTP IEEE 1588)

1.2 时钟分布网络

- 同步架构:星型拓扑(从主时钟源辐射)

- 异步架构:网状拓扑(多节点时钟同步)

2 信号传输介质

2.1 同步信号线

- 单端信号(Single-Ended)传输

- 带状电缆(如SAS SFF-8482)

- 铜缆(最高支持32Gbps PCIe 5.0)

2.2 异步信号线

- 差分信号对(如USB4的40Gbps通道)

- 石墨烯基PCB(信号衰减降低40%)

- 光纤接口(如CXL 2.0的400G光模块)

3 容错机制硬件

3.1 同步系统

- 带宽冗余设计(如双路电源+热插拔)

- 时间戳记录器(TSR)芯片

- 硬件ECC校验(如Intel RAS扩展)

3.2 异步系统

- 分布式事务日志(DLT)

- 量子纠错模块(如IBM Quantum System Two)

- 自修复拓扑(如Google's CXL fabrics)

现代架构融合趋势

1 混合时钟域设计

- AMD EPYC 9654的"Zen4 Ultra"架构

- 混合时钟域隔离器(Clock Domain Crossing)

- 非全局时钟的PCIe 5.0通道

2 自适应时序技术

- Intel的"Dynamic Rank"内存技术

- NVIDIA的"Coarse-Grained"调度算法

- 华为"Symmetric Async"调度器

3 量子-经典混合架构

- IONQ量子计算机的异步接口设计

- Rigetti's Asynchronous No-Cloning架构

- 量子纠错编码硬件模块

测试验证方法

1 时序分析工具

-边界扫描(JTAG)测试向量

- 傅里叶时域分析(FTA)

- 光时域反射(OTDR)测试

2 性能评估指标

- 时钟抖动(Jitter)测试(亚纳秒级精度)

- 信号完整性分析(眼图测试)

- 能效比(PUE)对比(同步主机1.2 vs 异步主机1.05)

3 实际部署案例

- 同步架构:Facebook Open Compute Project统一服务器

- 异步架构:阿里云"飞天"2.0集群

- 混合架构:微软Azure Stack Edge

技术演进路径预测

1 硬件形态变革

- 光子互连(Optical Interconnects)普及(2025年预期达35%市场份额)

- 三维封装技术(3D IC Stacking)突破(台积电3D V-Cache 3.0)

- 自组装芯片(Self-Assembly Nanofabrication)

2 核心技术突破点

- 非易失性内存(NVM)的异步访问协议

- 基于神经形态计算的异步处理单元

- 量子纠缠时钟同步(QKD-based Clock Synchronization)

3 行业应用场景

- 高性能计算(HPC):异步架构能效提升40%

- 边缘计算:低延迟异步网络(<5μs)

- 人工智能:动态权重调整(Async Weight Update)

结论与展望

同步与异步主机的形态差异本质上是计算机体系结构在物理实现层面的必然选择,随着5nm以下制程工艺的成熟和量子计算技术的突破,传统同步架构正在向混合时钟域设计演进,而异步架构则通过光互连和神经形态计算获得新的发展空间,预计到2030年,基于异步原则的异构计算平台将占据数据中心硬件市场的45%以上,形成与同步架构并行的技术路线,对于系统架构师而言,理解这两种技术范式的物理表征和技术原理,将成为构建下一代智能基础设施的关键能力。

(全文共计3872字,包含28项技术参数、15个行业案例、9种硬件组件对比分析)

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2180171.html

发表评论