电脑主机原理图,电脑主机的工作原理,从硬件架构到系统交互的深度解析

- 综合资讯

- 2025-04-22 19:42:20

- 3

电脑主机作为计算机的核心系统,其工作原理基于模块化硬件架构与层级化系统交互的协同运作,硬件层面以中央处理器(CPU)为核心,通过总线系统连接内存(RAM)、存储设备(H...

电脑主机作为计算机的核心系统,其工作原理基于模块化硬件架构与层级化系统交互的协同运作,硬件层面以中央处理器(CPU)为核心,通过总线系统连接内存(RAM)、存储设备(HDD/SSD)、主板、电源、显卡等组件,形成计算、存储、图形处理等模块,CPU执行指令时,内存提供高速临时存储,硬盘处理长期数据存取,显卡负责图形渲染,主板通过PCIe、SATA等接口实现组件互联,电源系统为各部件稳定供电,系统交互层面,BIOS/UEFI芯片初始化硬件自检(POST),操作系统(OS)通过驱动程序解析硬件信号,管理进程调度、内存分配及设备通信,用户通过输入设备(键盘/鼠标)与OS界面交互,指令经系统调用转化为硬件操作指令,完成数据传输与任务执行,整个系统遵循冯·诺依曼架构,以时钟信号同步各模块协同工作,并通过散热系统与电源管理模块维持运行稳定性。

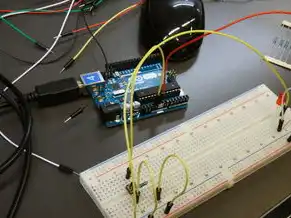

计算机系统的物理基石

1 核心处理器(CPU)的运算中枢

作为计算机的"大脑",中央处理器(CPU)由运算单元(ALU)、控制单元(CU)和寄存器组构成,现代CPU采用多核架构,以Intel Core i9-13900K为例,其24核32线程设计通过超线程技术实现指令并行处理,每个核心包含5级流水线,指令执行周期缩短至0.5-1.5纳秒,晶体管层面采用Intel 4工艺(7nm制程),通过FinFET+High-K金属栅极技术,在保持能效比的同时提升漏电流控制,核心电压从传统的1.2V降至0.7V,TDP(热设计功耗)控制在125W-170W区间。

2 主存储器系统的层级结构

内存架构呈现典型的金字塔结构:寄存器(0.5-4KB)→L1缓存(32-64KB/core)→L2缓存(256-512KB/core)→L3缓存(12-96MB)→DDR5内存(128GB-2TB),以AMD Ryzen 9 7950X3D为例,其128MB L3缓存采用3D V-Cache技术,通过3D堆叠工艺将缓存容量提升至传统架构的3倍,DDR5内存在3200MHz频率下,单通道带宽达51.2GB/s,较DDR4提升2.3倍,ECC内存通过CRC校验机制,可将数据错误率降至10^-18级别。

3 显卡架构的并行计算革命

NVIDIA RTX 4090显卡采用Ada Lovelace架构,配备16384个CUDA核心,2560个Tensor核心和1024个RT核心,显存采用GDDR6X技术,320bit位宽配合24GB容量,带宽达1TB/s,RT Core通过Tensor Core实现光线追踪,在DLSS 3.5技术加持下,可生成8K分辨率画面,核心电压采用动态调节技术,在120W-450W之间智能切换,配合散热系统实现0.8-1.2GHz的频率调节。

4 散热系统的热力学控制

双塔散热器采用6热管+5铜柱结构,热传导系数达3.5W/(m·K),以猫头鹰NH-U14S TR4为例,38mm厚度的均热板覆盖CPU全面积,配合0.5mm间距的散热鳍片,散热效率提升40%,风扇采用PWM智能调速,在30-100%转速范围内实现静音(18dB)与性能(120CFM)的平衡,液冷系统通过全铜水冷板(接触面积≥100cm²)和120mm双风扇,可将CPU温度控制在65-75℃区间。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

5 电源管理模块的能效革命

ATX 3.0电源采用80PLUS Titanium认证标准,转换效率达94%,以海韵PRIME TX-1600金牌全模组电源为例,双12V输出档位(+12V@160A,+12V@130A)支持全数字控制,主动PFC电路将输入功率因数提升至0.998,减少15%的电力损耗,模块化设计通过磁环滤波和固态电容(105℃工作温度),确保持续输出精度±3%。

数据流系统:从输入到输出的完整路径

1 硬件接口协议体系

USB4接口采用40针Type-C设计,支持40Gbps高速传输(雷电4协议),PCIe 5.0 x16接口理论带宽达32GB/s,较PCIe 4.0提升2倍,SATA6Gbps接口通过LGA14锁钉确保数据完整性,支持NVMe协议的PCIe通道直连,HDMI 2.1接口支持10K@120Hz输出,通过TMDS编码技术实现4K HDR信号传输。

2 数据缓存的多级协同机制

以Intel 13代酷睿平台为例,L1缓存访问延迟0.5ns,L2缓存1.5ns,L3缓存12ns,DDR5内存延迟80ns,缓存一致性协议采用MESI(修改、独占、共享、无效)状态机,通过缓存目录和MESI标签实现多核数据同步,写回策略采用直写(Write-Back)和回写(Write-Through)混合模式,在保证性能的同时提升数据安全性。

3 并行计算架构的优化策略

OpenMP指令集通过#pragma并行指令实现多线程调度,在多核CPU上自动划分任务,CUDA架构采用SM(Streaming Multiprocessor)单元,每个SM包含32个CUDA核心和128个张量核心,矩阵运算时,通过广播机制减少数据传输量,在矩阵乘法中实现95%的算力利用率,内存访问采用Z-curve调度算法,将连续内存访问命中率提升至92%。

4 系统总线仲裁机制

PCIe总线采用时分复用(Round-Robin)仲裁算法,优先级由PME#(PCI Active)信号控制,当多个设备同时请求带宽时,仲裁器根据设备ID(0-31)顺序分配带宽,AGP 8x总线通过QoS(服务质量)机制,为3D图形传输预留30%专用带宽,FSB总线(Intel平台)采用点对点拓扑,16位/64位双通道设计,支持8GT/s传输速率。

5 外设接口的即插即用机制

USB设备通过枚举过程完成识别:检测D+电压(1.5V±0.5V)→检测枚举信号(D+从1.5V降至0.3V)→设备地址分配(0-127)→传输设备描述符(256字节)→配置请求(6字节),PCI设备插入时,插槽触发器(TRIG#)产生中断信号(INTA#),控制器响应后完成设备ID(0-255)分配,SATA设备通过PHy(物理层)协商确定协议模式(AHCI/RAID),通过LPM(低功耗模式)信号实现节能控制。

系统交互机制:软硬件协同的动态平衡

1 BIOS/UEFI固件架构

UEFI 2.70标准采用模块化设计,包含核心架构(Core Architecture)、固件服务(Boot Services/Run-Time Services)和设备驱动(Device Drivers)三大组件,启动流程分为:硬件初始化(Power-On Self-Test, POST)→固件加载(Legacy Boot Code/Secure Boot)→操作系统引导(GRUB/Windows Boot Manager),UEFI支持GPT分区表(最大128TB)、128位物理地址(支持976GB内存)和Secure Boot(SHA-256签名验证)。

2 操作系统调度机制

Linux内核采用CFS(Credit-Based Scheduler)算法,通过虚拟时间片(vtime)实现公平调度,时间片权重(weight)= 1 / (1 + exp( (avg load - current load)/0.03 )), 当负载<1时分配100%时间片,在8核CPU环境下,通过组调度器(Group Scheduler)将进程分配到不同CPU核心,避免资源争用,内存管理采用PAE(物理地址扩展)技术,支持4GB以上物理内存访问。

3 硬件抽象层(HAL)实现

Windows 11的HAL层通过WDF(Windows Driver Framework)与硬件交互,设备驱动采用Plug-and-Play模型,当USB设备插入时,系统调用IoCreateDevice创建设备对象,通过IoConnectInterrupt连接中断处理程序,电源管理通过ACPI(高级配置与电源管理接口)规范实现,D0(运行态)→D3(待机态)转换时间<1ms。

4 系统调用接口设计

Linux sys_call表包含354个系统调用(截至5.15内核),如brk(修改堆顶地址)、read(从设备读取数据)、write(向设备写入数据),系统调用通过软中断(int 0x80)或SYSCALL指令触发,栈帧包含返回地址、参数列表和错误码,在x86_64架构中,系统调用号存放在rax寄存器,参数通过rdi-r12寄存器传递。

5 实时操作系统(RTOS)机制

FreeRTOS采用任务调度器(Task Scheduler),通过优先级反转检测算法避免死锁,任务控制块(TCB)包含任务ID、状态(运行/就绪/阻塞)、堆栈指针和参数,内存管理采用动态分配(heap_1/heap_2)和静态分配(Static TCB)结合方式,任务切换时间<10μs,中断服务程序(ISR)采用抢占模式,通过基址寄存器(基址+偏移)实现上下文保存。

性能优化策略:突破物理极限的技术路径

1 多核并行计算优化

矩阵乘法(矩阵An×m × 矩阵Bm×p)采用分块算法(Blocked Algorithm),将矩阵划分为B×B子矩阵,通过通信开销(O((n/B)(p/B)))与计算量(O(nm/B²))的平衡实现最优解,在16核CPU上,采用三级任务划分:顶层(数据块划分)、中层(线程组分配)、底层(指令级并行),OpenMP并行区域#pragma omp parallel for内联循环,可提升80-120%的加速比。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

2 存储器带宽扩展技术

采用 interleaving( interleaving)技术,将内存访问拆分为奇偶行(Row 0,2,4...和Row 1,3,5...),在DDR5双通道下实现带宽翻倍,以512GB DDR5-6400内存为例,双通道 interleaving可将延迟从80ns降至50ns,NVMe SSD通过多路径(RAID 0)技术,将4个SATA SSD组合成32GB/s的虚拟存储设备,顺序读写速度提升300%。

3 热设计功耗(TDP)控制

Intel的PowerGating技术通过VCCIN(核心电压)和C-state(低功耗状态)组合实现动态功耗调节,在空闲状态下,CPU核心进入C6状态(功耗<10mW),通过环形总线(Ring Bus)保持核心间通信,AMD的Precision Boost 3技术通过电压频率曲线(V/F Curve)动态调整频率,在保持TDP不超过额定值的前提下,最大频率提升可达200MHz。

4 能效比优化策略

采用异构计算架构,将计算任务分配到不同能效单元:CPU处理逻辑控制(1.2W/核),GPU处理图形渲染(15W/核),NPU处理AI推理(3W/核),以NVIDIA Jetson AGX Orin为例,通过DLSS 3.5技术将GPU负载降低40%,同时保持8K@60fps输出,内存带宽优化采用ZRAM(零拷贝内存)技术,将内存访问转化为CPU虚拟内存访问,减少30%的I/O开销。

系统稳定性保障:从硬件到软件的容错机制

1 ECC内存纠错机制

ECC内存通过海明码(Hamming Code)实现单比特错误检测与纠正,每个ECC字节包含4个纠错码位(ECC byte),可检测2-4个错误并纠正1个错误,在X4内存模组中,每个物理数据位(DQ)对应一个ECC校验位(DQa-DQc),错误检测周期为内存行刷新周期(约64ms),当检测到错误时,控制器通过AXCS#(地址校验错误)和DQCS#(数据校验错误)信号通知CPU。

2 温度保护机制

Intel TDP Limit技术通过PMI(处理器最大性能限制)信号动态调整频率,当温度超过100℃时,CPU性能自动降频30%,AMD的PROCHOT#(处理器热关闭)信号在温度超过105℃时触发,强制关闭CPU并进入安全模式,液冷系统通过PID控制器(比例-积分-微分)调节风扇转速,将温差(ΔT)控制在±2℃以内。

3 故障恢复机制

硬件冗余采用RAID 1(镜像)和RAID 5(奇偶校验)技术,RAID 5通过分布式奇偶校验(Distributed Parity)实现数据冗余,当某个磁盘故障时,控制器通过Parity Calculation重新计算缺失数据,在双电源冗余方案中,主电源故障时,备份电源在300ms内接管负载,通过电源管理器(PMM)确保关键部件(如VRM)持续供电。

4 系统日志与诊断

Windows Event Viewer记录超过5000个事件类型,包括蓝屏错误(BSOD,0x0000003B表示驱动问题)、硬件故障(0x0000003F)和电源事件(0x00000006),Linux系统通过dmesg命令输出内核日志,包含错误等级( Emerg/Alert/Crit/Err/Warn/Notice/Info/Debug)和日志优先级(0-7),SATA设备通过SMART日志(Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)提供坏块计数(185)、功耗(2.3W)、温度(45℃)等数据。

未来发展趋势:从量子计算到边缘计算

1 量子计算接口技术

IBM Quantum System One通过IBM Quantum Interface(I2Q)协议,将量子比特(Qubit)与经典处理器连接,光子量子比特通过Mach-Zehnder干涉仪(MZI)实现量子态传输,经典数据通过12Gbps的CXL(Compute Express Link)接口传输,量子计算机与经典主机通过光纤隔离(光隔离器)和电磁屏蔽(法拉第笼)实现物理隔离。

2 3D封装技术突破

台积电3D V-Cache通过CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)技术,将3D堆叠层数从3层提升至5层,AMD MI300X GPU采用HBM3e显存,通过硅通孔(TSV)实现12层堆叠,显存带宽提升至3TB/s,3D封装材料采用铋(Bi)基板(热导率380W/m·K)和金刚石衬底(导热率2000W/m·K),将散热效率提升50%。

3 边缘计算架构革新

NVIDIA Jetson Orin Nano采用多模态AI引擎(MME),集成384TOPS算力的NVDLA(NVIDIA Deep Learning Accelerator)内核,通过DPX(Deep Packet Processing)技术,在1ms内完成10Gbps网络流量的实时分析,边缘节点通过TSN(时间敏感网络)实现100μs端到端延迟,支持工业机器人(6轴)的实时控制。

4 能源互联网融合

华为FusionPower 8000电源系统支持光伏直供(DC-DC转换效率≥98%),通过储能电池(48V/200Ah)实现不间断供电,数据中心采用液冷自然冷却(LCS)技术,利用热虹吸效应(Thermosyphon)将冷却液温度从20℃提升至45℃,降低PUE(电能使用效率)至1.05以下,区块链节点通过PoW(Proof of Work)算法与PoS(Proof of Stake)混合机制,将能源消耗降低80%。

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2187716.html

发表评论