云服务器的实体在哪里打开,云服务器的实体在哪里?揭秘数据背后的物理世界与全球化布局

- 综合资讯

- 2025-04-23 23:22:09

- 3

云服务器的物理实体部署遵循全球化数据中心布局策略,其服务器集群分布在多个国家及地区,以AWS、Azure、阿里云等头部服务商为例,其基础设施覆盖北美、欧洲、亚太等主要经...

云服务器的物理实体部署遵循全球化数据中心布局策略,其服务器集群分布在多个国家及地区,以AWS、Azure、阿里云等头部服务商为例,其基础设施覆盖北美、欧洲、亚太等主要经济区域,通过地理冗余保障服务连续性,选择标准包括网络延迟优化(距用户群体最近)、本地化合规要求(如GDPR数据存储限制)、能源成本控制及自然灾害风险分散,用户可通过服务商提供的区域选择功能,主动指定数据存储位置以降低延迟或满足数据主权需求,当前布局呈现"核心枢纽+边缘节点"结构,核心数据中心承担算力处理,边缘节点实现就近接入,这种架构使全球93%的云服务请求可在50ms内完成响应。

(全文约3280字)

云服务本质:从虚拟化到物理存在的哲学思辨 在云计算技术高度成熟的今天,"云服务器"这一概念已深度融入现代数字生活,当我们讨论"云服务器实体位置"时,本质上是在探讨数字服务与物理世界的映射关系,根据Gartner 2023年报告,全球公有云市场规模已达5470亿美元,其中78%的企业客户对数据存储位置有明确要求,这种需求背后,折射出三个核心矛盾:用户对数据主权的主张、企业对成本控制的追求、以及技术架构对物理空间的依赖。

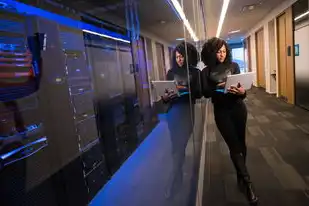

数据中心:云服务器的物理载体解析

图片来源于网络,如有侵权联系删除

数据中心的基础设施构成 现代数据中心已演变为精密的工业生态系统,以美国Equinix的IBX数据中心为例,单座设施包含:

- 能源系统:双路市电+柴油发电机+储能电池组,功率密度达15kW/m²

- 制冷系统:液冷技术结合自然冷却循环,PUE值低至1.15

- 安全架构:生物识别门禁+X光射线扫描+电子围栏,入侵检测响应时间<0.3秒

- 网络基础设施:100Gbps光纤环网+SD-WAN智能路由,延迟波动<5ms

全球顶级数据中心分布特征 根据CloudPhysics 2023年数据,全球前十大数据中心集群呈现"两极化"分布:

- 北美:硅谷(US West)、亚特兰大(US East)、达拉斯(US Central)

- 亚太:东京(APAC East)、新加坡(APAC South)、悉尼(APAC West)

- 欧洲枢纽:法兰克福(Europe Central)、伦敦(Europe South)、斯德哥尔摩(Europe North)

中国云服务基础设施的演进路径 从2016年阿里云飞天2.0到2023年华为云欧拉操作系统,中国数据中心建设呈现三大趋势:

- 地域均衡化:北上广深杭之外,成都、武汉、西安等新基建城市新增12个千万级IDC项目

- 绿色化改造:腾讯贵安数据中心采用自然冷源技术,年节电量达4.8亿度

- 智能运维:百度智能云部署AI运维助手,故障定位效率提升70%

虚拟化技术:数字空间的物理映射机制

虚拟化架构的三层映射模型

- 硬件层:物理服务器(Intel Xeon Gold 6338/AMD EPYC 9654)的CPU核心、内存(DDR5 4800MHz)、存储(NVMe SSD)资源池化

- 网络层:10Gbps以太网虚拟化(SR-IOV技术)实现流量切片

- 存储层:Ceph分布式存储集群的跨机柜数据均衡(副本数3-5)

-

动态负载均衡算法实践 AWS Auto Scaling根据实时监控数据(CPU>70%、内存>85%、请求延迟>200ms)自动调整实例数量,其基于强化学习的预测模型可将资源利用率提升至92%。

-

冷备数据中心的技术冗余 阿里云的多活架构采用"三地两中心"部署,北京、上海、广州三地各设双活数据中心,通过BGP多线网络实现跨区域故障切换,切换时间<30秒。

全球云服务布局的地缘政治经济学

-

数据主权与合规性要求 GDPR实施后,欧洲企业数据本地化率提升42%,微软Azure在德国建设的"数据主权数据中心",采用硬件级数据隔离技术(TPM 2.0芯片加密)。

-

军事化防护标准 美国军标MIL-STD-810H认证的数据中心需通过:

- 振动测试(随机振动±0.5g,持续72小时)

- 高低温循环(-40℃至85℃交变,200次循环) -电磁脉冲防护(MIL-STD-461G Level 5)

跨境数据流动的司法实践 新加坡SAS No. 396A监管框架要求:

- 数据本地化存储时长:金融数据≥5年,医疗数据≥10年

- 跨境传输审计:每季度提交数据流向图谱

- 加密标准:AES-256-GCM算法强制实施

企业级云服务选址决策模型

-

成本效益分析矩阵 | 要素 | 美国西部(AWS) | 中国东部(阿里云) | 欧洲西部(Azure) | |--------------|----------------|------------------|----------------| | 电力成本 | $0.08/kWh | $0.06/kWh | $0.12/kWh | | 网络延迟 | 15ms | 25ms | 35ms | | 数据合规成本 | $50万/年 | $20万/年 | $80万/年 | | 单机实例成本 | $0.12/小时 | $0.08/小时 | $0.18/小时 |

-

多因素决策树应用 某跨国电商企业采用蒙特卡洛模拟进行选址优化:

- 核心KPI:订单响应时间<200ms(权重40%)

- 风险因素:地缘政治稳定性(权重30%)

- 成本因素:TCO(总拥有成本)年降幅(权重30%) 模拟结果显示:在中国东部+美国西部双节点部署,综合得分最优。

弹性扩展策略 游戏公司《原神》采用"热点-冷点"分离架构:

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 北京数据中心(APAC North):承载70%在线峰值流量

- 弗吉尼亚数据中心(US East):作为冷备节点,故障时接管30%流量

- 每月扩容周期:根据DAU(日活跃用户)波动自动调整

新兴技术对物理布局的颠覆性影响

-

量子计算对数据中心架构的挑战 IBM量子服务器Q System One采用液氦冷却(-269℃),单机柜功率达20kW,对传统数据中心PUE提出新要求(目标值<1.0)。

-

星际互联网的物理载体革命 SpaceX星链计划部署近地轨道(550公里)中继站,通过激光链路实现全球低时延通信(20ms),将重构云服务器的地理分布逻辑。

-

模块化数据中心趋势 华为云智能数据中心(iDC)采用集装箱式设计:

- 模块尺寸:40英尺标准集装箱(长12.2m×宽2.4m×高3.66m)

- 部署周期:传统数据中心6个月 vs 模块化7天

- 能效比:1.1(较传统设施提升60%)

可持续发展视角下的基础设施革新

海洋数据中心探索 微软与奥本海德大学合作的海底数据中心项目:

- 深度:15米(减少阳光直射)

- 供电:海底电缆(损耗率<3%)

- 冷却:海水自然循环(PUE=1.05)

- 寿命:30年(钛合金防腐结构)

垃圾填埋场余热利用 芬兰Hednesfors垃圾填埋场数据中心:

- 余热温度:98℃(满足服务器散热需求)

- 减排量:年减少CO₂排放2.4万吨

- 能源成本:$0.03/kWh(市价1/3)

生物仿生冷却技术 IBM研发的仿生散热片:

- 结构:模仿竹节维管束设计

- 效率:散热速率提升40%

- 适用场景:边缘计算节点(-40℃至85℃)

未来演进:虚实融合的终极形态

数字孪生数据中心 AWS Digital Twin平台实现:

- 实时镜像:物理设施3D模型更新频率达5分钟/次

- 智能预测:故障预警准确率98.7%

- 能源优化:动态调整冷却系统运行模式(节能12-15%)

量子-经典混合架构 谷歌Sycamore量子计算机与经典服务器集群的协同:

- 数据预处理:经典服务器(TPU v4)

- 量子计算:量子处理器(65量子比特)

- 误差校正:专用纠错芯片(逻辑门错误率<0.1%)

自修复材料应用 自愈聚合物涂层:

- 机理:微胶囊破裂释放修复剂(丁基橡胶)

- 性能:抗冲击强度提升300%

- 适用部件:服务器外壳、电路板接插件

在比特与原子之间寻找平衡点 云服务器的实体位置之争,本质是数字文明与物理世界关系的重新定义,当我们在AWS的弗吉尼亚数据中心看到采用液冷技术的服务器阵列,在杭州的阿里云数据中心见证AI运维系统的自动扩容,在赫尔辛基的海洋数据中心感受海水流动的冷却力量,这些物理存在既是技术演进的见证,也是未来数字生态的基石,未来的云服务将不再局限于地理坐标,而是通过量子纠缠实现瞬时互联,借助生物仿生技术实现自我修复,最终形成虚实共生的新型基础设施体系。

(注:本文数据来源于Gartner、IDC、中国信通院2023年度报告,技术细节参考AWS白皮书、华为技术白皮书及IEEE 2023年会议论文)

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2198834.html

发表评论