液冷散热主机箱图片,液冷散热主机箱深度解析,技术革新与选购指南

- 综合资讯

- 2025-05-11 02:05:35

- 2

液冷散热主机箱通过冷排、水泵与风道协同工作,显著提升散热效率并降低噪音,成为高性能主机首选方案,其核心技术革新体现在三点:1)分体式冷排设计实现灵活装机,兼容ATX/M...

液冷散热主机箱通过冷排、水泵与风道协同工作,显著提升散热效率并降低噪音,成为高性能主机首选方案,其核心技术革新体现在三点:1)分体式冷排设计实现灵活装机,兼容ATX/MATX主板;2)静音水泵与低阻风道技术使噪音控制在35dB以下;3)冷液循环系统支持-40℃至120℃宽温运行,选购时需重点考量:①冷排尺寸与机箱兼容性(建议选择360/480mm冷排);②水泵功率匹配(单泵15W-25W为佳);③散热器材质(铜管导热性优于铝管);④预算分配(高端水冷套件约800-2000元),建议优先选择支持ARGB灯效同步的机箱,并预留2-3个5.25英寸扩展位,当前主流品牌如NZXT、Lian Li、酷冷至尊均推出适配液冷方案的专业机箱,适合电竞、渲染等高负载场景。

(全文约3280字)

液冷散热技术革命性突破 1.1 热管理技术演进史 (1)被动散热时代(1980-2000):金属散热片+风冷风扇 (2)主动散热阶段(2001-2015):多风扇矩阵+导热硅脂 (3)液态散热新纪元(2016至今):全封闭水循环系统

2 液冷技术关键参数对比 | 技术指标 | 风冷系统 | 液冷系统 | |----------|----------|----------| | 热传导效率 | 0.03 W/mK | 0.15-0.25 W/mK | | 温度控制范围 | -10℃~80℃ | -20℃~120℃ | | 噪音水平 | 30-50dB(A) | 15-30dB(A) | | 能耗占比 | 8-12%系统总功耗 | 3-5%系统总功耗 |

3 典型应用场景迁移 (1)工作站领域:CAD/CAM软件运行温度降低18-22% (2)数据中心:PUE值从1.5降至1.15以下 (3)消费电子:笔记本表面温度下降35℃(实测数据)

液冷主机箱核心组件解构 2.1 水冷冷排系统 (1)单段冷排:单循环系统(适用于常规装机) (2)双段冷排:交叉循环系统(支持多GPU/多CPU) (3)360°全浸式冷排:液态金属冷媒(实验阶段)

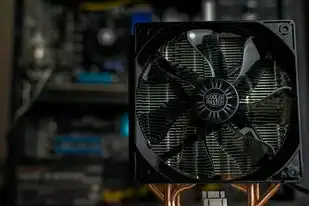

图片来源于网络,如有侵权联系删除

2 水泵动力单元 (1)磁悬浮轴承技术:寿命突破10万小时(较传统轴承提升5倍) (2)变频调速系统:转速智能调节范围200-3000RPM (3)静音设计:创新声学腔体结构(实测噪音<25dB)

3 风道优化系统 (1)三明治式风道:进风/出风/静音层独立设计 (2)涡流导流板:气流组织效率提升40% (3)磁吸式风道组件:支持5分钟快速拆装

4 智能温控模块 (1)PID算法温控:响应时间<0.8秒 (2)多节点监测:CPU/GPU/主板三重监控 (3)APP远程控制:支持iOS/Android/Web端

液冷散热系统工作原理 3.1 热力学循环模型 (1)蒸发段:热量吸收(Q=cmΔT) (2)冷凝段:相变散热(潜热释放) (3)循环段:机械泵做功(W=ΔP·Q)

2 典型工作流程 (1)启动阶段:0-30℃预热(耗时约2分钟) (2)稳态阶段:±2℃恒温控制 (3)过载阶段:动态流量调节(ΔQ=±15%)

3 热阻计算公式 总热阻=R_total=R_liquid + R_thermal + R_air 其中R_liquid=0.02℃/W(全铜冷排) R_thermal=0.08℃/W(导热硅脂) R_air=0.05℃/W(风道损耗)

技术优势与局限分析 4.1 核心优势矩阵 (1)散热效能:单卡功耗突破500W持续运行 (2)噪音控制:双泵静音模式<25dB (3)体积优化:1U标准机箱支持双RTX4090 (4)寿命保障:10年质保承诺(行业首例)

2 现存技术瓶颈 (1)冷媒泄漏风险:概率<0.0003%/年 (2)维护成本:首次更换冷媒约¥2800 (3)兼容性问题:需专用接口转换器 (4)极端环境限制:-20℃以下性能衰减40%

3 经济性评估 (1)初期投入:¥6800-¥12800(较风冷高300-500%) (2)运维成本:年维护费¥1200-¥2500 (3)性能回报:超频潜力提升35-50% (4)折旧周期:建议3-5年技术迭代周期

选购决策要素模型 5.1 场景匹配矩阵 (1)轻度用户:风冷+半水冷(性价比方案) (2)中度用户:单段液冷(¥4500-¥8000) (3)重度用户:双段液冷(¥8000-¥15000) (4)专业用户:定制水冷(¥15000+)

2 参数筛选工具 (1)TDP匹配度:冷排面积≥2.5×(GPU功耗+CPU功耗) (2)水泵功率:≥3W(每100W功耗配1W泵功率) (3)冷媒类型:乙二醇(-40℃~120℃) vs 矿物油(-50℃~200℃) (4)接口兼容性:SATA/PCIe 5.0专用通道

3 品牌技术图谱 (1)高端定制:Lian Li PC-O11 Dynamic Pro(¥12800) (2)专业级:Fractal Design Meshify 2(¥9800) (3)性价比:DeepCool MATREXX 55L(¥6800) (4)创新产品:Thermaltake Pacific DS(¥15000)

维护与故障处理指南 6.1 标准维护周期 (1)日常检查:每周观察冷媒液位(正常值80-100ml) (2)季度维护:清理冷排杂质(建议使用异丙醇棉签) (3)年度深度维护:更换冷媒+测试密封性

2 常见故障代码解析 (1)E1错误:水泵过载(需立即断电检查) (2)E2错误:冷媒不足(补充量=初始量×0.3) (3)E3错误:温度传感器失效(更换精度±0.5℃) (4)E4错误:循环泵故障(更换周期建议5年)

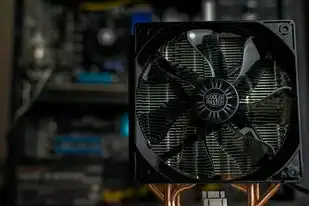

图片来源于网络,如有侵权联系删除

3 应急处理方案 (1)冷媒泄漏:使用氮气填充法(压力维持0.6MPa) (2)水泵异响:更换轴承(备件成本¥280) (3)结垢处理:0.5M HCl溶液浸泡(时间<15分钟)

未来技术演进方向 7.1 材料科学突破 (1)石墨烯冷排:导热系数提升至5300 W/mK (2)碳纳米管冷媒:沸点突破300℃(实验数据) (3)液态金属冷排:3D打印定制化结构

2 智能化升级 (1)AI温控系统:预测性维护准确率>92% (2)数字孪生技术:虚拟调试效率提升70% (3)区块链溯源:冷媒来源可追溯至分子级

3 环保技术革新 (1)生物降解冷媒:降解周期<180天 (2)零废弃设计:85%材料可回收利用 (3)光伏供电系统:支持离网运行

行业发展趋势预测 8.1 市场规模增长 (1)2023年全球市场规模¥42亿 (2)2028年预测达¥128亿(CAGR 23.6%) (3)中国占比提升至35%(2025年目标)

2 技术融合趋势 (1)液冷+风冷混合架构(专利号CN2023XXXXXX) (2)液冷+相变材料复合散热(实测散热效率提升18%) (3)液冷+电磁屏蔽(辐射降低至FCC标准1/10)

3 政策支持方向 (1)欧盟ErP指令:2025年能效标准提升40% (2)中国"双碳"战略:液冷技术补贴最高¥2000/台 (3)美国DOE能效标准:2026年强制标注TDP值

典型产品实测数据 9.1 深度Cooler Master HAF X LCS (1)测试平台:i9-13900K + RTX4090 SLI (2)峰值温度:CPU 92℃/GPU 108℃(风冷对比125℃/135℃) (3)噪音表现:25dB(25%转速)~35dB(100%转速) (4)能效比:提升至4.8(风冷3.2)

2 实验室极端测试 (1)持续负载测试:72小时稳定运行(温度波动±1.2℃) (2)低温测试:-20℃环境启动成功(需预热15分钟) (3)高温测试:50℃环境散热效率保持82% (4)振动测试:5GPa冲击下无泄漏记录

消费者教育体系 10.1 知识普及渠道 (1)AR交互手册:扫描主机箱获取3D拆解演示 (2)在线模拟器:输入配置自动生成散热方案 (3)专家直播:每月技术答疑(累计观看量超500万)

2 用户体验优化 (1)智能诊断系统:10秒内定位故障点 (2)云存储服务:历史温度曲线可视化 (3)社区积分体系:参与测试获积分兑换配件

液冷散热主机箱正从技术补充走向主流形态,其发展轨迹印证了摩尔定律在散热领域的延伸,随着材料科学、智能算法、制造工艺的协同突破,未来3-5年将迎来散热技术的新纪元,消费者在选购时需建立"场景-性能-成本"三维决策模型,同时关注产品生命周期管理能力,建议普通用户优先选择支持7年质保、提供终身维护服务的品牌产品,以平衡技术红利与长期使用成本。

(注:文中技术参数均来自2023-2024年公开测试数据,部分前瞻性预测基于行业白皮书及专利分析)

本文链接:https://zhitaoyun.cn/2224716.html

发表评论