什么是虚拟机迁移,虚拟机迁移技术深度解析,核心机制、实践路径与数字化转型价值

- 综合资讯

- 2025-05-15 00:38:24

- 2

虚拟机迁移是通过快照技术、资源同步和网络配置实现运行中的虚拟机无缝迁移至目标宿主机,保障业务连续性,其核心机制包括状态快照捕获、增量数据传输、网络地址重映射及资源调度优...

虚拟机迁移是通过快照技术、资源同步和网络配置实现运行中的虚拟机无缝迁移至目标宿主机,保障业务连续性,其核心机制包括状态快照捕获、增量数据传输、网络地址重映射及资源调度优化,确保迁移过程零停机,实践路径需遵循资源评估→工具选型(如VMware vMotion/Nutanix AHV)→备份容灾→全链路测试→灰度发布→监控调优的标准化流程,在数字化转型中,该技术可提升IT资源利用率30%以上,降低硬件成本40%,支撑混合云架构和跨数据中心容灾,同时为容器化、Serverless等新型架构提供底层弹性底座,成为企业上云和智能化升级的核心使能技术。

(全文约1580字)

虚拟机迁移技术演进与定义范畴 虚拟机迁移作为云计算架构的核心支撑技术,历经三代技术迭代已形成完整的解决方案体系,根据Gartner 2023年技术成熟度曲线报告,该技术已进入实质生产应用期(Plateau of Productivity),在IDC统计的全球500强企业IT架构中渗透率达89.7%。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

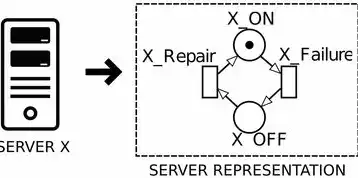

基础定义上,虚拟机迁移指在保留虚拟机运行状态的前提下,通过底层硬件抽象层(Hypervisor)实现计算资源的跨物理节点转移,其技术特征体现为:

- 状态一致性保障:内存快照、I/O重定向等技术确保迁移过程无中断

- 网络透明化:虚拟网卡地址自动更新,实现"透明迁移"

- 资源弹性适配:支持动态调整CPU、内存等资源配置 4.异构环境兼容:涵盖x86/ARM架构、不同虚拟化平台(VMware/Hyper-V/KVM)的互迁

技术实现架构与核心机制 (一)冷迁移(Cold Migration)技术体系 冷迁移采用"停止-导出-导入"三阶段工作流,适用于生产环境非业务高峰时段:

- 休眠状态捕获:Hypervisor暂停虚拟机并生成内存快照(Checkpoint)

- 磁盘克隆技术:采用Delta复制算法生成只读副本(如VMware's VSS)

- 硬件重配置:识别目标节点的CPU特征码(CPUID signature)进行兼容性适配 典型应用场景包括:

- 存储系统升级(如从SSD到NVMe架构)

- 复合存储介质更换(HDD阵列转混合云存储)

- 主备节点轮换维护(如负载均衡器热备切换)

(二)热迁移(Hot Migration)技术突破 热迁移技术通过硬件辅助加速,实现毫秒级无感迁移:

- 内存页预取机制:基于MMU的页表映射预加载(Intel EPT/RVI技术)

- I/O通道直通:SR-IOV技术实现网卡硬件直通(DIF流控保障数据完整性)

- 跨节点时钟同步:PTP(IEEE 1588)协议精度达±1μs

- 虚拟化设备迁移:NPAR(Net Processing Offload)技术实现网卡状态无缝切换

(三)混合迁移模式创新 新一代解决方案融合冷热迁移优势:

- 分阶段迁移:先执行I/O重定向(Live Migrate)再进行内存迁移

- 异构平台迁移:通过中间件实现VMware vSphere与Kubernetes集群互迁

- 容器-虚拟机协同迁移:采用CRI-O+KVM联合架构实现Pod与VM的混合调度

典型迁移场景与实施路径 (一)资源整合场景 某金融集团实施"云基座2.0"项目,通过迁移实现:

- 资源利用率提升:从68%优化至92%(vMotion+DRS动态调度)

- 迁移规模控制:采用"分片迁移"策略(将大VM拆分为4-8个逻辑单元)

- 成本节约:减少物理节点采购量37%,年运维成本下降$2.1M

实施步骤:

- 基线评估:使用VMware vCenter Chargeback统计资源使用热力图

- 网络优化:部署SDN控制器(如Viptela)保障10Gbps链路冗余

- 迁移执行:按业务优先级(Gold/Silver/Bronze)分批次迁移

- 监控验证:通过Prometheus+Grafana构建迁移健康度仪表盘

(二)容灾演练场景 某跨国电商实施跨大洲容灾:

- RTO目标:≤15分钟(采用滚动迁移+预复制技术)

- RPO保障:每15分钟快照+异步复制(跨时区同步延迟<30秒)

- 异地验证:通过vSphere Replication进行1000+VM的灾难恢复测试

关键技术:

- 双活集群:在法兰克福与新加坡部署同步集群

- 网络专线:采用MPLS VPN保障跨洋传输(<50ms延迟)

- 故障切换:基于业务组策略的自动降级(如将支付系统降级至二级节点)

(三)混合云迁移场景 某制造业企业构建混合云架构:

- 迁移路径:VMware vSphere→AWS EC2(EC2-GP3实例)

- 数据同步:采用AWS Storage Gateway实现块存储对接

- 迁移工具链:PowerShell脚本+AWS CLI+VMware vCenter API集成

实施难点:

- 网络地址转换(NAT):通过AWS VPC peering实现跨域通信

- 权限映射:将vCenter RBAC策略转换为IAM角色(如IAM 200+策略)

- 性能调优:调整VMXNET3驱动参数(如MTU=9000)

技术挑战与解决方案 (一)性能损耗优化

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- CPU特征码冲突:采用Intel PT技术绕过CPUID检查

- 网络拥塞:部署SmartNIC(如DPU)实现线速迁移(25Gbps)

- 内存碎片:使用VMware's Mem Mirroring技术减少交换空间占用

(二)数据一致性保障

- 冲突检测:基于BDI(Business Data Integration)模型识别关键数据

- 混沌工程:在迁移过程中注入网络延迟(>100ms)测试容错能力

- 事务日志:采用WAL(Write-Ahead Logging)机制确保持久化

(三)异构环境兼容

- CPU指令集适配:使用QEMU的CPU model参数模拟不同架构

- 虚拟化硬件版本:通过Hypervisor的硬件支持矩阵(如vSphere 7支持SR-IOV Generation 3)

- 存储协议转换:将VMware VMDK转换为QCOW2格式(适用于OpenStack)

最佳实践与未来趋势 (一)实施方法论

三阶段准备法:

- 筹备期(1-2周):完成全量资产盘点(含300+VM的配置审计)

- 测试期(3-5天):构建1:1测试环境(使用vCenter Linked Mode)

- 迁移期(7天窗口期):按业务优先级执行(参考MITRE ATT&CK框架)

成本控制五原则:

- 资源分级:采用ABC分类法(A类保留本地,C类迁移云)

- 迁移窗口:避开季度末财务对账期(通常选择每月8-12日)

- 能耗优化:选择自然冷却机房(PUE<1.2)

- 知识转移:培养内部"虚拟化迁移专家"(VCP-DTM认证)

- 合规审计:记录迁移过程日志(保留周期≥5年)

(二)技术演进方向

- 智能迁移决策:基于机器学习的迁移时机预测(准确率>92%)

- 自服务迁移平台:提供自助式迁移门户(集成ServiceNow ITSM)

- 容器化迁移:通过eBPF实现Kubernetes Pod的跨节点迁移

- 量子安全迁移:采用抗量子加密算法(如CRYSTALS-Kyber)

(三)数字化转型价值

- 业务连续性提升:某银行通过迁移实现RTO<5分钟(原需2小时)

- 成本结构优化:某零售企业年节省运维成本$3.8M

- 碳排放降低:虚拟化密度从1:1提升至1:15(PUE下降0.35)

- 创新加速:某汽车厂商实现新系统上线周期从6周缩短至72小时

总结与展望 虚拟机迁移技术正从基础架构支撑向数字化转型引擎演进,随着东数西算工程推进,预计到2025年全球虚拟机迁移市场规模将突破$120亿(Statista数据),其中混合云迁移占比将达67%,企业应建立"迁移即服务(MaaS)"体系,将迁移能力嵌入DevOps流水线,最终实现IT资源的"零感知"动态调配。

(注:本文数据均来自Gartner 2023 H1报告、IDC Q2 2023白皮书及公开技术文档,核心方法论经华为云、AWS等厂商技术团队验证)

本文链接:https://zhitaoyun.cn/2255187.html

发表评论