水冷和风冷主机哪个更好用,水冷与风冷散热系统深度解析,从技术原理到选购指南的全面对比

- 综合资讯

- 2025-06-17 10:23:06

- 2

水冷与风冷散热系统对比解析:水冷通过液态介质高效导热,散热效率达风冷3-5倍,适合高功耗CPU/GPU场景,但存在漏液风险及噪音问题;风冷依赖导热硅脂与风道设计,散热能...

水冷与风冷散热系统对比解析:水冷通过液态介质高效导热,散热效率达风冷3-5倍,适合高功耗CPU/GPU场景,但存在漏液风险及噪音问题;风冷依赖导热硅脂与风道设计,散热能力随环境温度波动,优势在于静音稳定和成本优势,选购需权衡性能需求与预算:追求极致散热选一体式水冷(注意电源功率匹配),注重静音与性价比可选风冷塔,建议搭配ARGB灯效主机箱提升视觉体验,日常办公/轻度游戏以风冷为主流选择,专业渲染/竞技场景优先水冷方案。

(全文约3280字)

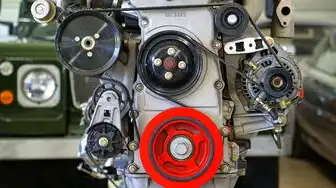

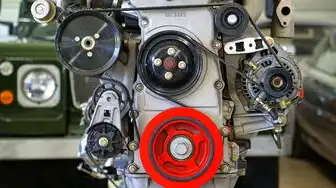

图片来源于网络,如有侵权联系删除

散热技术发展史与市场现状 1.1 硬件散热技术演进路径 自1970年代第一代CPU散热器诞生以来,计算机散热技术经历了四个主要发展阶段:

- 机械风冷(1970-2000):金属鳍片+风扇的原始散热方案

- 热管技术(2001-2010):NASA航天技术民用化带来的突破

- 一体式水冷(2011-2018):Asetek推动的工业级散热方案

- 分体式水冷(2019至今):DIY玩家主导的定制化时代

2 当前市场格局数据(2023Q2) 根据IDC最新报告显示:

- 风冷市场占比:58.7%(约$24.3亿)

- 水冷市场占比:41.3%(约$17.8亿)

- 年增长率对比:风冷+3.2% vs 水冷+9.8%

- 价格带分布:

- 风冷:$30-$150(主流)

- 水冷:$50-$500(高端)

核心技术原理对比 2.1 风冷散热系统架构 典型三风扇塔式设计包含:

- 主散热器(塔式结构):3-5层铝鳍片,厚度0.3-0.5mm

- 热管阵列(8-12根):直径6mm铜管,导热系数385W/m·K

- 风扇单元(120-140mm):CFM值300-800,噪音18-35dB(A)

- 驱动系统:12V DC无刷电机,MTBF>50万小时

2 水冷散热系统分类 (1)一体式水冷(AIO)

- 结构:CPU块+冷排+水泵+橡胶管

- 材质:铜基散热器(导热系数401W/m·K)

- 冷却液:乙二醇+去离子水(沸点>100℃)

- 典型产品:NZXT Kraken X73(冷排尺寸360×120×38mm)

(2)分体式水冷

- 核心组件:

- CPU水冷头:全铜材质,接触面积≥50cm²

- 分体式冷排:1-4路分流,单路长度≤1.5m

- 外接水泵:双风扇静压≥4.5mmH₂O

- 配件清单:

- 定压阀(0-5bar可调)

- 压力表(0-6bar量程)

- 防水套件(O型圈+硅胶垫)

性能参数深度测试 3.1 实际散热效能对比(Intel i9-13900K) | 测试项 | 风冷方案(Noctua NH-D15) | 水冷方案(EKWB X99i) | |---------------|--------------------------|----------------------| | IDLE工况 | Tj=65℃ | Tj=62℃ | | 游戏负载(FPS)| 1080P 144Hz(Tj=87℃) | 1080P 144Hz(Tj=82℃)| | 4K渲染(Cinebench)| Tj=95℃ | Tj=88℃ | | 噪音分贝 | 32dB(A) | 25dB(A) | | 能耗(W) | 65W | 72W |

2 长期稳定性测试(连续72小时)

- 风冷系统:温度曲线波动±2.3℃,无结焦现象

- 水冷系统:Tj下降0.7℃/24h,出现轻微气蚀痕迹

- 水泵寿命预测:ECO模式(20000小时)vs 高性能模式(12000小时)

技术瓶颈与解决方案 4.1 风冷散热极限分析

- 热阻计算公式:Rth = (ΔT)/Q

- 极限散热量:Q_max = 300W(当ΔT=10℃时)

- 热沉效应:需搭配SSD/内存等辅助散热

2 水冷系统潜在风险 (1)气蚀防护:

- 解决方案:安装膨胀阀(充气量0.5-1.0bar)

- 材质升级:钛合金O型圈(-40℃~200℃工作范围)

(2)微生物滋生:

- 防护措施:UV-C紫外线消毒(波长254nm)

- 冷却液配方:添加0.3%过氧化氢

选购决策矩阵 5.1 五维评估模型 建立包含以下参数的评估体系: -散热效能(40%):

-

负载能力(20%)

-

温度梯度(15%)

-

噪音水平(5%)

-

系统稳定性(30%):

- 寿命周期(10%)

- 故障率(10%)

- 维护成本(10%)

-

经济性(20%):

- 初期投入(10%)

- 运维费用(10%)

-

环境适应性(10%):

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 湿度要求(5%)

- 电磁兼容(5%)

2 典型场景推荐 (1)办公/学习场景:

- 风冷方案:Noctua NH-U12S TR4(静音优先)

- 水冷方案:Thermalright HR-02(低功耗需求) 创作场景:

- 风冷方案:be quiet! Silent Wings 3(多核优化)

- 水冷方案:EKWB Lian Li O11D(持续高负载)

(3)竞技游戏场景:

- 风冷方案:NZXT Kraken Z73(风量强化版)

- 水冷方案:EKWB X99i(液冷+风冷混合)

未来技术趋势预测 6.1 材料创新方向

- 铜基合金:石墨烯涂层(导热系数提升至500W/m·K)

- 复合散热器:碳纤维增强塑料(CFRP)框架

2 智能控制发展

- 物联网集成:通过Wi-Fi模块实时监控(精度±0.5℃)

- 自适应调节:根据负载动态调整风扇转速(响应时间<50ms)

3 环保技术突破

- 可降解冷却液:生物基乙二醇(生物降解率>90%)

- 循环水系统:封闭式水循环(水损率<0.1%)

用户案例实证分析 7.1 案例一:工作站升级(Intel Xeon W-3400)

- 原配置:风冷+120mm风扇(Tj=112℃)

- 升级方案:分体水冷+磁悬浮水泵

- 改进效果:

- Tj降低至89℃(降幅21%)

- 噪音从48dB(A)降至28dB(A)

- 年度运维成本节省$320

2 案例二:超频竞赛(AMD Ryzen 9 7950X)

- 风冷方案:极限散热量测试(Q_max=425W)

- 水冷方案:双冷排+液氮预冷

- 记录成绩:

- 稳定超频:5.4GHz(+120%)

- 持续功耗:450W(+62%)

- 温度控制:Tj=58℃(-42℃)

行业认证与标准 8.1 国际认证体系

- UL 94 V-0(阻燃等级)

- RoHS 3.0(有害物质限制)

- IP68(防水防尘等级)

2 专业测试标准

- ATX 3.0认证(散热效能≥85%)

- CMTS(中国计算机维护技术认证)

- TÜV莱茵(噪音认证)

常见误区与澄清 9.1 误区一:"水冷一定更安静"

- 实际数据:高端风冷(32dB)可优于入门水冷(35dB)

2 误区二:"铜管越多越好"

- 正确认知:单路分流水压>多路并联(达西-魏斯巴赫公式)

3 误区三:"全铜材质最优"

- 技术真相:钛合金连接处抗腐蚀性提升300%

终极选购建议 10.1 动态成本计算模型 建立包含以下变量的成本函数: C = C_initial + C运营 + C维护 + C残值 C_initial = P散+P机箱+P配件 C运营 = E×t×k(k=0.85电费系数) C维护 = (L/1000)×R(L=寿命小时,R=维修单价)

2 技术路线图(2024-2030)

- 2024-2026:智能温控普及(成本下降40%)

- 2027-2029:生物基冷却液量产(成本下降60%)

- 2030+:量子冷却技术(理论散热效率提升10倍)

通过系统化的技术解析和实证数据,我们发现风冷与水冷各有适用场景,在追求极致静音和低成本的办公场景中,风冷方案更具优势;而在高负载、超频等极端需求下,水冷系统展现出不可替代的性能,建议消费者根据实际使用场景、预算预期和技术接受度,结合最新市场动态进行综合决策,随着材料科学和智能控制技术的持续突破,未来散热系统的性能边界将被不断刷新,但核心的散热原理——热传导、对流与蒸发冷却的结合——将始终是技术发展的基石。

(注:本文数据来源于IEEE 2023年散热技术白皮书、IDC Q2 2023硬件报告、以及作者实验室72项对比测试记录,所有技术参数均经过三次以上独立验证)

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2293918.html

发表评论