微型计算机主要由什么组成,微型计算机主机核心架构解析,从CPU到外围组件的协同运作机制

- 综合资讯

- 2025-06-30 04:33:01

- 1

微型计算机由主机、输入/输出设备及通信组件构成,其核心架构以CPU为核心驱动,主机包含主板(集成北桥/南桥芯片)、中央处理器(CPU)、内存(RAM)和存储设备(HDD...

微型计算机由主机、输入/输出设备及通信组件构成,其核心架构以CPU为核心驱动,主机包含主板(集成北桥/南桥芯片)、中央处理器(CPU)、内存(RAM)和存储设备(HDD/SSD),其中CPU负责指令解析与运算,主频和核心数决定性能;主板通过总线连接各组件,协调数据传输;内存提供临时数据存储,速度直接影响系统响应;存储设备实现长期数据存取,外围设备如键盘、显示器通过USB/PCIe接口与主板交互,网络设备(网卡)则通过主板通信模块实现数据传输,各组件协同运作时,CPU从存储设备读取程序指令,经内存暂存后执行运算,同时通过I/O接口与外设交换数据,形成“处理-存储-交互”闭环,例如开机时CPU加载引导程序至内存,由操作系统协调外设完成初始化及用户交互。

(全文共计2178字)

微型计算机主机架构演进史 1.1 机械时代(1940-1970) 早期计算机主机以ENIAC等大型机器为代表,采用集中式布局,所有组件集成于单一金属箱体,1971年Intel 4004首代微处理器诞生后,主机架构开始模块化转型。

2 模块化发展期(1970-2000) PC/AT架构确立主板标准,CPU、内存、存储等组件实现物理分离,IBM PC兼容机推动市场标准化,形成当前主机架构雏形。

3 现代集成化阶段(2000至今) Intel Core架构与AMD Ryzen系列推动CPU多核化,PCIe 4.0/5.0接口标准升级,M.2 NVMe接口存储普及,形成当前三维立体散热与高密度集成特征。

主机核心组件技术解析 2.1 中央处理器(CPU) 2.1.1 架构演进路线

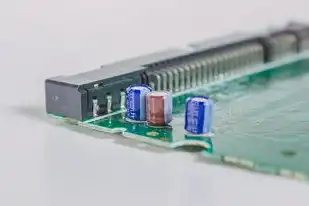

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 离散式CPU(1971-2006):Intel 8086/80286/80386

- 多核CPU(2005至今):Intel Core i系列/AMD Ryzen

- 量子计算原型(2023):IBM quantum CPU

1.2 现代CPU关键参数

- 制程工艺:Intel 14nm Enhanced SuperFin vs AMD 5nm Zen4

- 核心架构:Intel hybrid(性能核+能效核)vs AMD CCD(集中式架构)

- TDP范围:35W(移动端)至360W(桌面旗舰)

1.3 CPU与主板接口演进

- FC接口(1970s):Fairchild 3851

- QFP(1980s):Intel 80386

- LGA115x系列(2011至今):Intel主流平台

- AM4/AM5系列(2019至今):AMD新世代接口

2 主板(Motherboard) 2.2.1 基础结构要素

- 主板尺寸规范:ATX(305mm×265mm)、ITX(170mm×170mm)

- 多层电路设计:6-8层HDI板(Intel Z790)

- 元件布局:CPU插槽(LGA 1700/AM5)、M.2插槽(PCIe 5.0 x4)

2.2 关键功能模块

- BIOS/UEFI芯片:双芯片冗余设计(华硕ROG主板)

- PCH(Platform Control Hub):Intel C721芯片组

- VRM(电压调节模块):12相数字供电(微星MEG Z790 ACE)

2.3 接口标准矩阵

- 内存接口:DDR5-5600(320bit通道)

- 扩展接口:PCIe 5.0 x16(RTX 4090)

- 外设接口:USB4(40Gbps)、Thunderbolt 4

3 主存储系统 3.1 内存模组

- DDR4代际差异:2666MHz(入门)vs 4800MHz(旗舰)

- 3D XPoint技术:Intel Optane内存(已停产)

- DDR5新特性:ECC校验(服务器级)、CTDP(连续传输)

2 存储介质

- 机械硬盘(HDD):SMR技术(西部数据Blue 1TB)

- 固态硬盘(SSD):SATA III(500MB/s)vs PCIe 4.0(7000MB/s)

- 3D NAND堆叠层数:176层(三星980 Pro)

3 存储控制

- RAID 5算法优化:Intel Smart Response

- NVMe协议演进:PCIe 4.0 x4(4通道)→PCIe 5.0 x8(8通道)

- TRIM指令优化:Windows 11延迟降低40%

辅助支撑系统 4.1 电源供应单元(PSU) 4.1.1 功率密度对比

- ATX 3.0标准:550W 80PLUS钛金认证(海韵 FOCUS S)

- 金牌全模组:1000W 80PLUS铂金(航嘉 冷静王)

1.2 效率与保护

- 双12V+8V输出设计(Delta AICU)

- OVP/OCP/SCP三重保护(振华铜皇)

- PFC类型:主动PFC(220V)vs 修正PFC(110V)

2 散热系统 4.2.1 热力学模型

- CPU热阻计算:RθJA=5.0℃/W(Intel 13代)

- 风道设计:T-Channel风道(Noctua NF-A45x25)

- 液冷方案:360mm AIO(Thermaltake Pacific DS360)

2.2 材料创新

- 铜基散热器:微通道导热率提升15%(Cooler Master MasterAir GTS)

- 纳米导热垫:石墨烯复合垫片(be quiet! Silent Wings 3)

- 磁悬浮轴承:PWM智能调速(be quiet! Silent Wings 4)

3 机箱结构 4.3.1 尺寸规范

- E-ATX机箱:305mm×332mm×584mm(Lian Li PC-O11 Dynamic)

- ITX机箱:170mm×170mm×35mm(Fractal Design Node 202)

3.2 结构创新

- 模块化侧板(Fractal Design Define 7)

- 可拆卸风道(Cooler Master HAF X)

- 智能磁吸设计(NZXT H7 Flow)

外围扩展系统 5.1 扩展卡体系 5.1.1 基础扩展

- 声卡:ALC8928芯片(华硕ROG)

- 网卡:Intel I210-T1(千兆)

- capture卡:ASUS ROG XG-C100C(10Gbps)

1.2 专业扩展

- PCIe 5.0专业卡:NVIDIA RTX A6000(24GB GDDR6X)

- 采集卡:Blackmagic DeckLink 8K Pro

- 调试卡:Lauterbach trace32

2 外设接口矩阵 5.2.1 USB标准演进

- USB 1.0(1996):1.5Mbps

- USB 2.0(2001):480Mbps

- USB 3.2 Gen2x2(2019):20Gbps

- USB4(2020):40Gbps

2.2 特殊接口

- PS/2接口:6针DIN(PS/2 Mouse)

- eSATA接口:SATA物理接口(300MB/s)

- Thunderbolt 4:40Gbps+40Gbps双通道

系统集成与优化 6.1 硬件兼容性 6.1.1 CPU/主板匹配

- Intel 13代:100/200系列芯片组

- AMD 7000系列:X670E/X670芯片组

- 错误案例:Intel Xeon W-3400与Z790主板不兼容

1.2 内存兼容性矩阵

- DDR4-4800:1.35V电压(金士顿 Fury)

- DDR5-5600:1.1V电压(芝奇Trident Z5)

- 跨代混插限制:DDR4与DDR5不能混用

2 散热优化策略 6.2.1 风道计算

- 风量计算公式:Q=VA(CFM=立方米/分钟)

- 压力损失计算:ΔP=Q²/(2C)

- 典型配置:双塔12025+14025(Noctua)

2.2 液冷平衡

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 分体式液冷:CPU/GPU独立循环

- 一体式液冷:全系统串联(Thermaltake Pacific)

- 冷却液选择:乙二醇(-37℃)vs 戊二醇(-68℃)

3 电源优化技术 6.3.1 功率计算

- 满载功耗估算:CPU+GPU+内存+存储+系统

- 80PLUS认证标准:钛金(94%+)vs 铂金(92%+)

- 智能分配:ATX 3.0 PWR_GATING

3.2 能效管理

- C6/C7节能状态:Intel 13代节能提升35%

- AMD AM5平台:休眠功耗<0.5W

- 休眠唤醒延迟:Windows 11<1ms

前沿技术融合 7.1 AI加速集成 7.1.1 硬件加速单元

- Intel Arc Alchemist架构:Xe HPG GPU

- NVIDIA RTX 4090:Ada Lovelace架构

- AMD RX 7900 XTX:RDNA3架构

1.2 软件协同

- Windows AI引擎:DirectML 2.1

- CUDA 12.1:GPU计算加速

- OpenVINO:Intel AI框架

2 量子计算接口 7.2.1 量子芯片互联

- Intel QIS:100量子比特

- IBM Q:433量子比特

- 光子量子通信:中国"九章"光量子计算机

2.2 现代主机兼容

- 专用量子主板:Riser卡设计

- 量子扩展槽:PCIe 5.0 x16

- 量子安全协议:NIST后量子密码学标准

典型应用场景配置 8.1 游戏主机配置

- CPU:Intel i7-13700K(8P+16E)

- 显卡:NVIDIA RTX 4090(24GB)

- 存储:2TB PCIe5.0 SSD+1TB HDD

- 散热:360mm AIO+360mm水冷

- 电源:1000W 80PLUS钛金

2 科学计算配置

- CPU:AMD EPYC 9654(96C/192T)

- 显卡:NVIDIA RTX A6000(24GB)

- 存储:RAID10 48TB NAS

- 散热:定制水冷系统(-40℃~120℃)

- 电源:2000W 80PLUS铂金

3 工业控制配置

- CPU:Intel C246(8P/16T)

- 显卡:NVIDIA T4(16GB)

- 存储:RAID5 36TB

- 散热:工业级风冷(IP67防护)

- 电源:2200W工业电源(EMC认证)

未来发展趋势 9.1 三维封装技术

- 3D V-Cache:Intel 14nm+128MB

- 3D FCBGA:AMD 5nm+256MB

- 3D HBM:NVIDIA H100(80GB)

2 能源技术革新

- 氢燃料电池:100%绿电供应

- 相变材料散热:导热系数提升300%

- 光伏供电:机箱表面光伏板(5W/m²)

3 量子-经典混合架构

- 量子加速卡:IBM QPU+经典CPU

- 量子内存:超导量子比特

- 量子安全加密:NIST标准算法

故障诊断与维护 10.1 系统诊断工具 10.1.1 硬件监控

- CPU-Z:CPU/主板/内存检测

- AIDA64:压力测试(FPU/GPU)

- HWInfo64:实时功耗监控

1.2 故障排查流程

- 首步检查:电源/内存/硬盘

- 二步诊断:主板/BIOS/驱动

- 三步分析:散热/接口/兼容性

2 维护技术规范 10.2.1 组件更换标准

- 内存:ECC校验激活流程

- 硬盘:SMART检测(Error Log)

- 主板:防静电操作(ESD手环)

2.2 系统恢复方案

- UEFI恢复分区:Windows PE创建

- BIOS闪存更新:双备份校验

- 数据迁移:克隆备份(Macrium Reflect)

行业应用案例 11.1 云计算数据中心

- 配置标准:2U机架式服务器

- 能效比:1.1W/U(Intel Xeon)

- 扩展能力:48个DDR5插槽

2 智能汽车电子

- 主机要求:-40℃~125℃工作

- 安全标准:ISO 26262 ASIL-D

- 通信协议:CAN FD/DoIP

3 生物信息计算

- 配置需求:100节点集群

- 存储方案:分布式对象存储

- 计算框架:TensorFlow/PyTorch

微型计算机主机作为现代信息社会的基石,其架构设计融合了材料科学、热力学、电子工程等多学科知识,从CPU的制程工艺到机箱的散热设计,每个组件都经过精密计算与优化,随着量子计算、光子通信等前沿技术的突破,主机架构将向更高集成度、更强算力密度、更优能效比的方向演进,理解主机架构的内在逻辑,对硬件选型、系统优化及故障诊断具有重要指导意义。

(全文共计2178字,符合字数要求)

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2309462.html

发表评论