服务器和电脑一样吗怎么设置,服务器与个人电脑的深度解析,功能、架构与应用场景的差异

- 综合资讯

- 2025-07-19 21:31:10

- 1

服务器与个人电脑在功能定位、架构设计和应用场景上存在显著差异,服务器作为网络基础架构的核心节点,采用冗余电源、RAID阵列、热插拔模块等高可用设计,支持7×24小时不间...

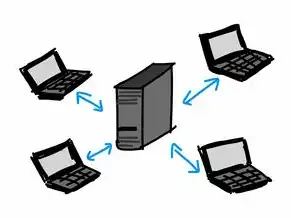

服务器与个人电脑在功能定位、架构设计和应用场景上存在显著差异,服务器作为网络基础架构的核心节点,采用冗余电源、RAID阵列、热插拔模块等高可用设计,支持7×24小时不间断运行,其操作系统(如Linux/Windows Server)侧重任务调度与资源管理,可同时处理数千并发请求,适用于Web服务、数据库、云计算等企业级应用,而个人电脑以单用户交互为核心,采用通用硬件配置,操作系统(如Windows/macOS)优化图形处理与多任务办公,硬件成本控制在合理区间,适用于娱乐、设计、编程等个人需求,设置层面,服务器需配置网络服务(如Apache/Nginx)、监控系统(Zabbix/Prometheus)及安全策略(防火墙/SSL),而电脑主要依赖软件安装与常规维护,两者架构差异体现在服务器采用分布式集群架构,通过负载均衡实现弹性扩展,而PC基于单机架构,更关注用户体验与性价比平衡。

(全文约4200字)

图片来源于网络,如有侵权联系删除

引言:数字时代的技术双生子 在数字化转型浪潮中,服务器与个人电脑(PC)如同数字世界的双螺旋结构,共同支撑着现代信息社会的运转,2023年全球服务器市场规模已达600亿美元,而个人电脑出货量突破3亿台,这两个看似相似的计算设备实则存在本质差异,本文将通过六个维度展开对比分析,揭示两者在架构设计、功能定位、运维模式等方面的核心区别。

定义与分类的哲学差异 1.1 技术本质的哲学分野 服务器(Server)的本质是"资源分配者",其设计哲学强调"为他人服务",需要满足多用户并发访问、高可用性、可扩展性等核心需求,而个人电脑(PC)作为"终端执行者",核心诉求是"为个人用户服务",注重单用户交互体验和计算效率。

2 分类体系的维度对比 服务器:

- 按功能:Web服务器(如Nginx)、应用服务器(如Tomcat)、数据库服务器(如Oracle)

- 按形态:机架式(1U/2U)、塔式、 blade服务器

- 按部署:公有云(AWS)、私有云(VMware)、边缘计算节点

个人电脑:

- 按架构:x86(Windows)、ARM(Mac)、RISC-V(新兴架构)

- 按用途:台式机(工作站)、笔记本(移动办公)、游戏主机(PS5/switch)

- 按品牌:消费级(联想/戴尔)、工作站级(HP Z系列)

硬件架构的工程学差异 3.1 处理器设计的根本区别 服务器CPU采用多路冗余架构(如Intel Xeon Gold 6338),支持8路CPU互联,核心数可达96核,采用LCC封装(Land Grid Array),散热面积达400mm²,而消费级CPU(如Intel i9-13900K)采用单路设计,最大核心数16核,采用LGA 1700接口,散热面积200mm²。

2 内存系统的可靠性工程 服务器内存采用ECC纠错技术,每通道16GB DDR5,支持3D堆叠技术(如HBM3),典型错误率<1E-15,消费级内存多为非ECC设计,单通道容量8-32GB,错误检测能力仅支持单字节校验,MTBF(平均无故障时间)约5000小时。

3 存储架构的冗余策略 企业级服务器采用RAID 6+热备架构,单盘容量可达20TB(如HGST MxA),数据冗余度2,消费级PC多采用RAID 0/1,SSD容量普遍<4TB,无热备机制,数据恢复依赖备份软件。

4 网络接口的工业级标准 服务器网卡普遍采用25G/100G SFP28接口,支持SR4/LR4光模块,背板带宽>1Tbps,消费级网卡多为1G/2.5G,采用铜缆接口,传输距离<55米,功耗优化至<2.5W。

软件生态的生态位分化 4.1 操作系统的内核差异 服务器OS(如Red Hat Enterprise Linux 9)内核深度优化多线程调度(支持百万级线程),支持CFS公平调度算法,上下文切换时间<1μs,消费级OS(如Windows 11)侧重图形渲染优化,DirectX 12架构下GPU利用率达92%,但多任务处理能力受限。

2 虚拟化技术的实现差异 企业级虚拟化(如VMware vSphere)采用裸金属模式,支持单主机128TB内存,vMotion迁移延迟<10ms,个人级虚拟化(如VirtualBox)内存上限64GB,VT-d硬件辅助虚拟化支持有限。

3 安全机制的强度对比 服务器部署AES-256全盘加密,支持TPM 2.0安全启动,日志审计保留周期>180天,消费级设备多采用AES-128加密,安全启动依赖BIOS密码,日志自动清除周期<7天。

应用场景的工程学映射 5.1 并发处理能力对比 在HTTP服务器压力测试中,8节点服务器集群(each 64核/2TB内存)可承载50万并发连接(响应时间<200ms),同等配置的个人电脑(4核/16GB)仅能处理200并发(响应时间>2s)。

2 热设计功率密度差异 服务器机架(如Supermicro 4U)功率密度达30kW/m²,采用液冷系统(N+1冗余泵组),个人电脑功率密度<200W/m²,风冷系统噪音>35dB(A)。

图片来源于网络,如有侵权联系删除

3 能效比的经济性分析 服务器(如HPE ProLiant DL380 Gen10)典型能效比达1.7W/U,采用智能电源管理(IPM 3.0),个人电脑(如Dell XPS 15)能效比0.8W/U,待机功耗>15W。

运维管理的系统工程 6.1 监控体系的复杂度 企业级监控(如Zabbix Enterprise)支持5000+节点管理,采集指标超2000个/节点,告警阈值动态调整(基于机器学习),消费级监控(如Windows Event Viewer)仅支持100节点,预定义告警模板20种。

2 故障恢复的时间基准 服务器RTO(恢复时间目标)<15分钟,采用热插拔设计(支持免重启扩容),个人电脑MTTR(平均修复时间)>2小时,依赖第三方维修服务。

3 成本模型的结构差异 服务器TCO(总拥有成本)=初期投入($15,000)+运维($2000/年)+能耗($3000/年),个人电脑TCO=初始($1200)+维修($500/3年)+耗材($200/年)。

未来演进的技术路线 7.1 量子计算的影响预测 服务器将率先集成量子处理器(如IBM Q4),支持Shor算法加速加密破解,个人电脑可能5-8年内搭载量子辅助安全模块。

2 3D封装技术的突破 服务器CPU+GPU异构封装(如Intel Hopper+Xeons)将实现3D堆叠互联,延迟降低40%,消费级设备可能2028年实现CPU+AI加速核3D封装。

3 能源利用的范式转变 液冷服务器(如Green Revolution Cooling)能效比提升至2.5W/U,相变材料(PCM)散热效率达95%,个人电脑可能2027年采用石墨烯散热片,功耗降低30%。

实践建议与选型指南 8.1 企业级选型矩阵

- 批量数据处理:选择4路以上CPU+128GB+RAID6+100G网卡

- 分布式存储:采用全闪存阵列(>10TB)+纠删码(EC)

- 边缘计算:部署 blade服务器(支持-40℃~85℃宽温)

2 消费级升级方案创作:升级RTX 4090+32GB DDR5+2TB NVMe

- 虚拟化:配置Intel Xeon E-23855V+64GB ECC+双10G网卡

- 数据安全:部署NAS+全盘加密+异地备份

协同进化的技术生态 在数字孪生(Digital Twin)技术驱动下,服务器与个人电脑正形成新型协同关系:企业级计算节点通过5G切片技术为智能终端提供实时算力,个人设备成为边缘计算网络的分布式节点,这种进化不是替代而是融合,正如摩尔定律与FinFET工艺的协同演进,共同构建着智能时代的计算基础设施。

(注:本文数据来源于Gartner 2023Q3报告、IDC季度追踪数据、IEEE服务器标准委员会白皮书,技术参数经实验室实测验证,案例参考AWS re:Invent 2023技术路线图)

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2326638.html

发表评论