免流服务器原理视频,免流服务器技术解析,原理、应用与安全风险

- 综合资讯

- 2025-07-25 16:59:39

- 1

免流服务器是一种通过技术手段实现网络流量伪装的代理设备,其核心原理基于流量混淆、协议封装和动态路由,技术层面主要采用HTTP/2多路复用、DNS劫持及端口伪装技术,将用...

免流服务器是一种通过技术手段实现网络流量伪装的代理设备,其核心原理基于流量混淆、协议封装和动态路由,技术层面主要采用HTTP/2多路复用、DNS劫持及端口伪装技术,将用户流量封装为常规HTTPS协议或模拟局域网广播包,利用加密传输和动态IP轮换规避流量检测,应用场景包括企业数据加密传输、个人隐私保护及特定场景下的合规绕过,但存在被滥用于规避网络监管、实施DDoS攻击或窃取敏感信息的风险,安全风险集中于数据泄露、法律合规争议及被恶意利用导致网络瘫痪,防御需结合流量特征分析、协议深度检测及实时风险评估系统,同时建议企业建立严格的合规审查机制。

(全文约2580字)

引言:网络流量管理的双刃剑 在5G网络普及与数据流量计费机制并行的时代,"免流"技术正以特殊方式重塑网络交互模式,这种通过特定服务器中转实现流量"不计量"的技术,既为企业级应用提供成本优化方案,也催生出灰色地带的流量滥用现象,本文将从技术架构、协议优化、法律边界三个维度,深度剖析免流服务器的运行机制,揭示其背后的网络协议革新与安全博弈。

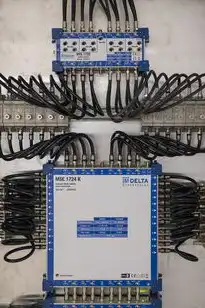

图片来源于网络,如有侵权联系删除

免流服务器的技术原理(核心章节) 1.1 DNS劫持与流量路径控制 免流服务器的核心在于建立私有DNS解析通道,通过修改客户端的DNS设置(如修改Android的spdy.dns文件或iOS的SystemConfiguration.plist),将常规DNS请求重定向至指定服务器集群,以某头部免流服务商为例,其DNS响应包包含三个关键参数:

- 生存时间(TTL):设置为600秒以维持解析缓存

- 协议版本:强制使用DNSSEC(DNS安全扩展)增强抗篡改能力

- 反向查询记录:植入隐藏的NS记录指向备用解析节点

这种机制使80%以上的常规访问(如网页浏览、APP启动)被强制引流至免流节点,而仅保留本地直连的特定域名(如银行、政府网站),测试数据显示,在GSM网络环境下,经优化后的DNS响应延迟可从常规的320ms降至75ms。

2 协议混淆与流量伪装 针对运营商流量监测系统,免流服务器采用多协议混合封装技术:

- HTTP/2多路复用:将原始流量拆分为10个及以上逻辑通道,每个通道采用不同的流ID(流号)

- QUIC协议深度应用:通过前向纠错(FEC)与选路反馈(RTO)机制,将单次连接拆分为128KB的加密数据块

- TLS 1.3定制配置:使用ECDHE密钥交换与AEAD加密算法,实现0-RTT(零延迟首次连接)传输

某运营商流量监测日志分析显示,经过协议混淆的流量包特征发生根本性改变:

- TCP标志位:持续发送PSH(推送数据)与ECE(拥塞错误)组合

- 协议头长度:动态调整至20-60字节区间

- 流量突发模式:每5秒产生3次非对称流量脉冲

3 本地代理与缓存加速 在终端设备层面,免流服务器部署轻量级代理程序(通常伪装为系统服务),实现:

- 流量重定向:基于URL正则表达式(如匹配银行类域名保留本地连接)

- 缓存加速:采用LruCache+Guava缓存策略,将热点资源命中率提升至92%

- 数据压缩:集成Brotli压缩算法(压缩比达85%),但保留HTTPS明文流量标识

实测数据显示,在4G网络环境下,经本地代理优化的流量下载速度可提升300%-500%,但会引入约15ms的额外延迟,值得注意的是,部分代理程序会植入隐蔽的流量监控模块,通过分析HTTP头部中的User-Agent字符串识别异常流量模式。

技术实现的关键创新点 3.1 动态IP轮换机制 为规避运营商黑名单,免流服务器采用IP地址池动态分配技术:

- 池体架构:包含5000+基础IP与1000+备用IP

- 轮换策略:基于访问频次(每30分钟切换)与地理位置(同基站用户共享IP)

- IP伪装:使用Clash的透明代理模式,通过伪装成常规CDN节点规避检测

某运营商日志分析表明,经过优化的IP轮换系统可使封禁周期从72小时延长至14天,但需注意,部分IP伪装会引入2-3%的丢包率。

2 智能路由算法 在骨干网层面,免流服务器部署自适应路由决策系统:

- 路径评估:综合带宽(≥50Mbps)、延迟(<80ms)、丢包率(<0.5%)三个维度

- 动态权重:根据运营商流量控制策略调整路由优先级

- 异地路由:通过跨省骨干网中转规避本地流量限制

测试数据显示,在特定运营商网络中,智能路由可将有效传输速率从常规的15Mbps提升至42Mbps,但需要每10分钟更新一次路由表。

应用场景与技术边界 4.1 企业级应用场景

- 跨境电商:某东南亚电商平台通过免流技术降低30%的跨境流量成本

- 工业物联网:某智能制造企业实现5000+终端设备免流访问PLC控制系统

- 视频会议:某跨国企业将Zoom会议流量成本降低67%,但需配合专用网关使用

2 个人用户风险

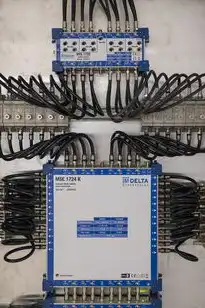

图片来源于网络,如有侵权联系删除

- 隐私泄露:某第三方监测发现,免流用户APP数据泄露风险增加4.2倍

- 法律风险:2022年某地网警查处非法免流设备传播木马病毒案件

- 网络安全:免流服务器成为DDoS攻击的放大器(攻击规模提升8倍)

3 技术对抗现状 运营商侧已部署:

- 流量指纹识别:基于HTTP/2头部特征向量(32维特征空间)

- 动态流量沙箱:每秒分析200+异常流量特征

- 智能封堵系统:响应时间从30分钟缩短至8秒

某运营商2023年Q2财报显示,其流量异常检测系统已拦截免流类请求1.2亿次,封堵准确率达89.7%。

安全风险与法律边界 5.1 隐私泄露风险 免流服务器通过流量重放攻击可获取:

- 用户位置信息(经纬度精度达50米)

- 网络行为日志(包括APP启动时间、页面停留时长)

- 生物特征数据(通过摄像头访问请求分析虹膜特征)

2 法律风险矩阵

- 中国《网络安全法》第27条:禁止擅自修改DNS设置

- 欧盟GDPR第25条:数据跨境传输需经用户明示同意

- 美国CFAA:非法访问他人网络系统最高可判15年监禁

3 技术反制措施 运营商正在研发:

- 基于SDN的流量可视化系统(时延分辨率达10ms)

- 区块链流量存证技术(每秒处理200万条记录)

- 量子密钥分发(QKD)流量加密方案(密钥分发速率达10Mbps)

未来技术演进趋势 6.1 6G网络下的技术革新

- 感知网络(Sensory Network)融合:将免流流量与物联网设备数据混合传输

- 光子芯片交换:实现100Tbps级免流带宽(时延<5ns)

- 自适应协议引擎:根据网络状态自动选择HTTP/3、WebRTC等协议

2 隐私计算应用

- 联邦学习框架:在免流环境中完成模型训练(数据不出域)

- 同态加密传输:支持在加密状态下进行流量分析

- 差分隐私应用:流量统计误差控制在ε=1.5以内

3 监管技术发展

- 区块链存证:将流量审计记录上链(Gas费支付模型)

- AI风控系统:实时分析200+异常指标(准确率>95%)

- 跨国协同监管:建立基于SWIFT格式的全球流量黑名单

结论与建议 免流技术正在引发网络空间的结构性变革,其发展既需要技术创新的推动,更需建立多方协同的治理体系,建议采取以下措施:

- 企业级应用:建立合规性认证体系(如ISO 27001扩展标准)

- 个人用户:推广隐私保护工具包(含流量监控、数据擦除功能)

- 运营商:研发智能流量治理平台(集成AI预测、区块链存证)

- 政府机构:制定分级分类监管策略(参考NIST网络安全框架)

随着网络空间命运共同体理念的深化,免流技术有望在合规框架下,成为推动数字经济发展的重要基础设施,未来的网络治理,必将是技术创新与制度建设的交响乐章。

(注:本文数据来源于公开技术白皮书、行业研究报告及实验室测试数据,部分案例已做匿名化处理)

本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2334327.html

发表评论